大理历史悠久、文化灿烂,素有“文献名邦”的美誉,深厚的历史文化底蕴赋予了大理独有的人文魅力和发展优势。大理也先后荣获“国家历史文化名城”“国家级风景名胜区”“国家级自然保护区”“最佳中国魅力城市”“苍山世界地质公园”和“中国十佳旅游休闲城市”等多顶桂冠。我们将陆续带大家走进崇圣寺三塔、大理古城、南诏德化碑、喜洲白族古建筑群等地,探寻“文献名邦”的深厚文化底蕴。本期《视野周刊》让我们一起走进喜洲白族古建筑群,领略白族人民杰出的建筑才华和高超的艺术创造力。

喜洲,西倚苍山,东临洱海,是隋代“史城”、唐代南诏大理国重镇“大厘城”所在地。这里历史悠久,文化积淀丰厚,古迹荟萃,镇内有明、清、民国以来各个时期不同特色的白族民居古建,遗存丰富,因此喜洲也被称为“白族民居建筑博物馆”。上百院的白族民居古建以其古朴典雅的气势和精巧高超的建筑艺术,独立于世界建筑之林,为中国建筑史增添了浓墨重彩的一笔。

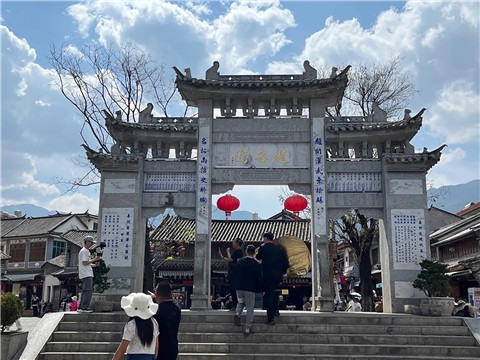

“喜洲古镇的正中心是四方街,四方街是一条非常有特色的历史街区,来到这里可以非常醒目地看到题名坊。喜洲自古以来非常注重文化教育,只要考取了进士、举人,都会把这些人的名字题刻到坊上面。同样,有了文化基础,通过走出去经商,就有了喜洲独有的商帮文化,四大家、八中家和十二小家。在这座坊上面,我们还会看到一副对联——题开汉武叶榆县、名拓南诏史睑城,它就告诉了我们喜洲的来历。”喜洲镇政府工作人员段婷媚介绍。

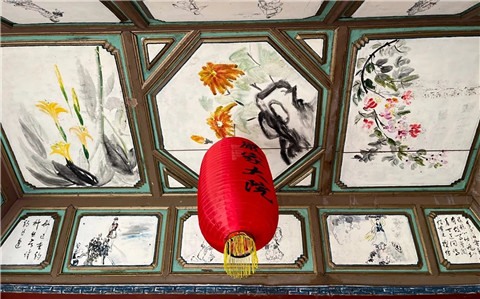

位于四方街上的严家大院为一进四院,土木结构,平面布局以白族典型的“三坊一照壁”“四合五天井”为基本单位,院院相套、融贯一体。建筑工艺精巧,房屋装修主要有木雕、砖石雕、泥塑、彩绘以及大理石屏等,平面立体相互组合。

“严家大院建于清光绪三十二年,到现在已经有110多年的时间。严家大院的第一院是管家住,第二院是‘三坊一照壁’院落,‘四合五天井’的院落是三院,现在,第三院和第四院之间用唐卡隔开。在那个年代,这些院落都可以互穿,就是为了方便信息传递。照壁的作用是下午太阳回落,光线投射到照壁上反射回来,使整个院子显得非常敞亮。”段婷媚介绍。

在喜洲白族民居建筑中,照壁是极具特色的建筑元素,集雕刻、建筑、绘画、书法等多种艺术于一体,装饰语言与表现手法极其丰富,灵动的白族人家更是把照壁作为艺术创作的天地。

“严家大院的第五个院子是一座小洋楼,看上去非常洋气,它的建筑材料当时都是从法国、英国进口,然后通过马帮一点点驮运回来才建好的。小洋楼建于1936年,每个窗子的下边都镶嵌了一幅大理石画,具有中西合璧的特点。”段婷媚说。

董家院由大门、前院、中门、花园、宅院以及后部的独立式法式建筑组成。主体建筑为二进院,“六合同春”形式,空间高大宽敞,内庭舒展,选材考究,制作精良。宅院大门为出角式,飞檐串角,米字斗拱重叠,是整幢建筑装饰最华丽之处。

走进董家院,视野非常开阔,这里有亭台、楼阁、水榭、小桥流水,非常气派。“董家院建于二十世纪三十年代,它的主体结构有三大特点:大院的门窗顶梁地板等采用了楸木,建筑物的下边全部采用大理石,外立面的墙采用了拉磨的形式,看上去很洋气。而其它的老房子用的是土坯墙,墙体比较厚。”段婷媚说,“董家院里也有一栋小洋楼,建于1942年,和严家大院里的洋楼相比呈现出两种不同的风格。每个院落各有千秋,在喜洲也流传着这样一句话:严家看院落,董家看门楼。”

喜洲镇内有不同时期民居15110幢,百年古屋151幢。明朝时有杨士云的“七尺书楼”,清朝有赵廷俊大院,民国时期有董澄农大院、严子珍大院、杨品相大院、尹隆举大院等。这些民居雕梁画栋、斗拱重叠、翘角飞檐,门楼、照壁、山墙的彩画装饰艺术绚丽多姿,展现了白族人民的建筑才华和艺术创造力。

“走在喜洲古镇,静静地看着一个个院落,就会发现它们都有自己的风格。在喜洲古镇的东安门还有巴洛克的建筑,两者在一块没有违和感,也说明白族建筑风格的多样性。”段婷媚说。

在喜洲古镇,不仅留有严、董、杨、尹四大家族商海沉浮的传奇故事,还有大大小小的世家庭院,每一处都是沉甸甸的历史。2001年6月,喜洲白族古建筑群被国务院批准列入第五批全国重点文物保护单位。

近年来,喜洲镇持续做好白族古建筑保护管理和活化利用工作,因地制宜,采用“一处一策”的方式开展风貌改造提升,通过政府牵头、企业联动方式收储传统院落开展活化利用,实现对传统建筑有效保护,推动管理机制不断完善,让古建筑焕发新的生机。

文章评分

1分 2分 3分 4分 5分

文章评论