大理历史悠久、文化灿烂,素有“文献名邦”的美誉,深厚的历史文化底蕴赋予了大理独有的人文魅力和发展优势。大理先后荣获“全国历史文化名城”“国家级风景名胜区”“国家级自然保护区”“最佳中国魅力城市”“苍山世界地质公园”和“中国十佳旅游休闲城市”等多顶桂冠。本期《视野周刊》让我们一起走进大理市博物馆,穿越时空,穿梭历史瑰宝的艺术长廊,领略大理人文、历史、艺术、文化等方面的风采。

在一座城市里,博物馆所承载的功能既是精神家园和知识殿堂,也是了解这座城市历史文化的一个窗口,所以人们常说,想要深入了解一座城市,博物馆就是不得不到的地方。让我们放慢脚步,去了解一座位于大理古城内的博物馆——大理市博物馆。

大理是云南最早的文化发祥地之一。早在5000年前,白族先民就在这块美丽富饶的土地上劳作、繁衍、生息。汉武帝元封二年(公元前109年)在大理设置叶榆县,首次将洱海区域纳入中央王朝的版图,本土文化和外来文化开始碰撞、交融。唐、宋时期,南诏、大理国先后在此建都500余年。公元1253年,元世祖忽必烈建立云南行省,云南的政治中心东移昆明。明、清时期,大理仍然是滇西政治、经济、文化中心和重要交通枢纽,有着“文献名邦”的美誉。

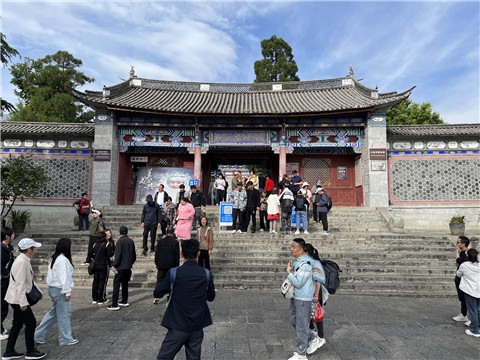

大理市博物馆前身分别为清代云南提督衙门、杜文秀元帅府及中国人民解放军滇桂黔边纵七支队指挥部、滇西工委办公所在地。1993年作为杜文秀帅府被云南省人民政府公布为云南省文物保护单位,2019年作为云南提督府旧址被国务院公布为第八批全国重点文物保护单位。

大理市博物馆分为六个展厅:历史文物展厅、陶俑馆、古代书画艺术馆、佛教艺术馆、大理市博物馆历史沿革展厅、临时展厅及碑林。历史文物展厅按时代顺序展出了200余件精美的出土文物,直观真实地再现了大理从新石器时代到元明清时期的灿烂文化和悠久历史。

“大理海东银梭岛贝丘遗址出土的大理石纺轮采用大理石磨制而成,这是目前发现的最早的大理石制品。春秋战国时期是大理青铜文化的繁荣时期,在洱海沿岸出土了大量的青铜器,形成了独特的‘洱海青铜文化’。”大理市博物馆讲解员杨妮燕介绍,“双龙衔柱摇钱树是汉晋时期巴蜀地区流行的随葬品,大理市博物馆收藏的双龙衔柱摇钱树上‘双龙’的脖子更为细一些,是首尾相连的细颈长龙,说明在汉晋时期,大理地区与中原和巴蜀地区有着潜在的文化联系。”

“银鎏金镶珠金翅鸟出土于大理崇圣寺千寻塔,高18.5厘米、重125克。造像整体呈昂首怒目、展翅欲飞状,足踏莲花宝座,头饰羽冠,尾羽作镂空火焰形向上腾起,上镶嵌五颗晶莹的水晶珠。现收藏于云南省博物馆。”杨妮燕说,“大理市博物馆里收藏有砂石雕大鹏金翅鸟,此尊为鸟首人身形象。相传它以龙蛇为食,每天吞食一条龙王和五百条毒龙,两翅展开,广336万里。古代大理水灾频繁,百姓认为都是邪龙作祟所至,所以在建塔时将大鹏金翅鸟立于塔顶,目的是‘求鹏伏龙治水’。”

中国古代陶俑历史延续时间长,地域分布广,在历经春秋、战国、秦汉、南北朝、隋唐之后,走过了启蒙、发展、繁荣、鼎盛的各个时期,到宋元以后开始逐渐走向衰落。

“李氏墓中出土的陶俑有骑马武士俑、仪仗俑、舞乐俑,鼓吹手的乐器有箫、笛、芦笙、鼓、排箫、钹等,还配有司仪,装束为常见的皂隶之服,头饰打扮得十分花哨。此外,这组陶俑烧成火候较高,外壁施有白粉及彩绘,与同期出土的陶俑相比显得格外小巧精致,人物造型生动传神、五官刻画细腻、刀工精湛、线条雕刻优美,是不可多得的陶俑精品。它们为研究明代大理舞蹈、乐器、服饰、丧葬习俗等方面提供了重要的资料。”杨妮燕介绍。

十二生肖陶俑作为随葬品始于魏晋南北朝時期,在唐宋时期较为流行,元明时期逐渐减少。大理出土的明代十二生肖陶俑主要有彩绘陶、三色釉及灰陶三种。在明代墓葬的十二生肖俑随葬品中,常伴有一个特殊的动物——乌龟。龟作为随葬品出现在十二生肖俑中,或寓意墓主长寿而终,或是作为墓地风水选址定位的用途。在中国丧葬文化中是一种独特的文化现象。

“这些陶俑形象生动、造像逼真,制作工艺精熟考究,由于没有受题材、制作样式等因素的束缚,造型上不仅带有浓郁的汉地风格,还渗入了当地少数民族的文化特征,是一批极具艺术魅力的陶俑,生动再现了当时社会繁华的生活图景,对研究当时的礼仪、服饰、音乐艺术及葬俗提供了宝贵的研究资料。”杨妮燕说。

作为历史文化名城,大理历史悠久,文化积淀丰厚,拥有数量众多的古代碑刻。大理市博物馆碑林始建于1987年,经2011年改扩建后形成现在的规模。目前,展区占地2650平方米,共收藏大理国、元、明、清时期各种类型的碑刻600余通,内容涉及政治、经济、文化、宗教、文教、名人传略、风土人情等,数量多、门类全、价值高,文化艺术内涵博大精深。

碑林里的“山花碑”作者是杨黼,明代大理白族著名学者,人称“桂楼先生”。碑阳《重理圣元西山碑记》述其身世,祖辈为大理国、元代显赫官员,元朝灭亡后,其父、叔殉国,家庭变故使他无心功名,成为隐逸之士。

“山花碑”镌刻于《重理圣元西山碑记》碑阴,直行楷书,碑文通篇用汉字记白音,由二十首山花词组成。句式通常为“三七一五体”,这种独特的诗歌排列法,即每首三句七言,一句五言,白族民间称之为山花体,故此碑也称为“山花碑”。

“全诗共520字80句。上半部分32句,赞美苍洱之间的秀丽风光,表达了对家乡的热爱,同时追忆祖先辉煌,颂扬大理国的功绩;下半部分48句,抒发个人怀才不遇、人生无常的思想。文为汉字记白语诗碑,运用白族语音朗读,按白族语音押韵,十分和谐。全诗情景交融,语言美丽,对仗严整,反映出在汉文化与白族文化大碰撞大融合时期白族文人的虚无心态,是明初白族名家大姓没落世家弟子心态的真实写照。‘山花碑’对研究大理白族民俗和宗教信仰以及白族诗歌源流和白文使用具有极高的价值,也是研究民族历史和语言学的重要资料。”杨妮燕介绍。

大理市博物馆不仅是大理百年沧桑历史的见证,还成为了游客走进大理、认识大理、了解大理、热爱大理的重要文化窗口。“提督”早已随着滚滚的历史洪流远去,而文明与传奇的故事仍在继续。

文章评分

1分 2分 3分 4分 5分

文章评论