时光荏苒如白驹过隙,2023年发生了许许多多令人印象深刻的事情,或温暖、或感动、或励志,本期《视野周刊》,让我们一起回顾这一年令人温暖而又感动的人物与故事。

这一年我们见证了

党的二十大精神飞入寻常百姓家“放声歌唱共产党,白曲声声颂辉煌。各位乡亲,金秋10月,我们党的第二十次全国代表大会在北京胜利召开了,这是我们党在建党百年之后迎来的一大盛会,令人欢欣鼓舞!”

舞台上,一阵阵宛转悠扬的说唱声,此起彼伏、热闹非凡,大理市学习宣传贯彻党的二十大精神大本曲理论巡回宣讲在2023年新年拉开了序幕。演出中,阿鹏、金花们采用你问我答的方式,将党的二十大精神用群众喜闻乐见的方式唱出来。

“党的二十大召开后,我们编排了《白曲声声颂辉煌》《二十大精神进白乡》《农民日子比蜜甜》等一系列节目,把党的声音宣传到老百姓家中。”大理大本曲理论宣讲团团长李建忠介绍。

这一年我们见证了

双廊山村的蜕变

走进双廊镇石块村种植大户何江炳100多亩的沃柑种植基地,成片的沃柑树错落有致,橙黄色的沃柑挂满枝头,果实圆润饱满、色泽鲜艳,工人们正忙碌地进行着管护,清香果味随风阵阵扑鼻而来,令人垂涎欲滴。

“2012年我们摸着石头过河,大胆地去试验种植沃柑,第一年15元一斤就卖了30多万元,经济效益非常高。”何江炳高兴地说,“之后我们就把周边农户带动起来,大家一起种植沃柑。”

产业兴旺是乡村振兴的重要基础,也是农民稳定增收的有力保障。2023年,石块村沃柑种植面积达5467亩,每年亩产值在2.5万元至3万元之间,小小的沃柑树结出的不仅仅是丰收的“甜蜜果”,更是当地村民增收的“致富果”。

这一年我们见证了

新生的希望

“你看,宫口差不多开全,开全了以后我们就要开始用力,就要开始生小宝宝了,在这个过程中,我会告诉你怎么用力,然后你尽量地配合我。”正在给产妇耐心讲解的是市妇幼保健院产科助产士李娟,从孕妇转入待产室的那一刻起,李娟就全程守护在产妇身旁。从协助产妇进食到帮助产妇分娩,她总是在旁予以耐心温柔地陪伴和鼓励,一声声哇哇的啼哭见证了她的助产生涯。

相比一般的护士,助产士多了一份辛苦。在市妇幼保健院产科,一名助产士每隔12小时轮一班,一天里她们需要长时间站立或走动,穿梭在产房、待产室之间。她们用一双双温暖的手,承托起了新生的重量。

这一年我们见证了

司法为民的坚持

“在我们介入以后,就要从矛盾的根子上进行化解,就能避免你们的案件从民转刑或从刑转命的发生,从根子上化解你们的矛盾,帮你们之间的疙瘩解了,不让你们的疙瘩越结越多。”正在进行调解工作的是下关街道人民调解委员会调解员付晓培。

从事人民调解工作15年来,付晓培累计参与调解各类矛盾纠纷1000余件,其中重特大矛盾纠纷200余件,调解成功率达100%。当天,经过近三个多小时的调解,最终双方达成赔偿协议,矛盾得以化解。看着双方当事人签字按手印,付晓培和同事们又一次圆满地完成了调解任务。

“在人民调解工作中,我们调解员为什么能得到广大老百姓的认可,原因是我们从根子上解决了他们急难愁盼的问题,有效避免了民转刑、邢转命的案件发生。”付晓培说。

正是有像付晓培这样一批扎根群众中的调解员,把大量矛盾纠纷化解在基层、消除在萌芽状态,筑牢了维护社会和谐稳定的“第一道防线”,在缓解法官办案压力、解决当事人纠纷的同时,也让更多群众感受到了来自司法和社会的温度,成为基层治理的重要一环。

这一年我们见证了

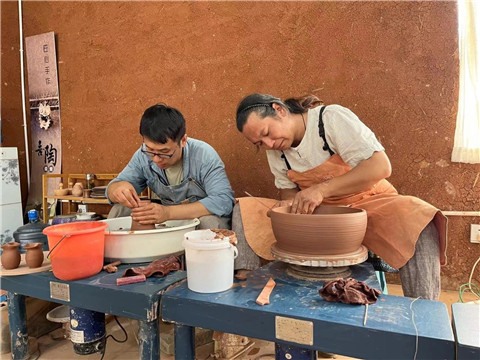

非遗匠人的传承

沿着林荫小道,一路走到喜陶工作室,只见院子里堆满了各式各样的陶器。工作室内,大理陶器制作技艺市级代表性传承人杨劲旅正在进行揉泥、拉坯等一道道制陶工序,忙得满头大汗。

2013年,杨劲旅开始学习大理陶器制作技艺。在拜师学艺的过程中,杨劲旅发现许多老匠人制作的大理陶器特别精美,但由于闭门造车缺乏创新,销路不尽人意。慢慢地,很多老匠人不再制作大理陶器,手艺传承也变成了难题。

于是,杨劲旅创办了喜陶工作室,将新时代的审美与传统的制陶技艺结合起来。凭着造型独特且品类众多、接地气而又别具匠心的设计,杨劲旅制作出来的陶器渐渐打开了销路,让大理陶艺制作拥有了市场。

“近几年,在大理陶器传承人的不懈努力下,大理陶器在市场上受到了广泛认可,同时也获得了很多消费者的喜爱。”杨劲旅介绍,“下一步,喜陶将致力做好一些事情,包括对村里的剩余劳动力、妇女、残疾朋友等进行培训,教会他们一门手艺,也给他们带来一定的收入,同时也要把大理陶器这门手艺更好地传承下去,让更多的人认可大理陶器、喜欢上大理陶器。”

这一年我们见证了

老有所养的幸福

“老年的朋友们,让我们共同举起杯,祝福你,祝福我,祝福咱们跨世纪的老一辈……”一大早,阵阵悠扬的歌声从大理镇玉洱社区日间照料中心传出,社区老年人们经常利用做理疗的间隙,聚在一起唱歌,日子过得既充实又快乐。理疗结束后,社区老年人们便会到社区日间照料中心的幸福食堂吃饭,省去了买菜、洗菜、做饭的烦恼,在家门口就吃上了健康、营养、美味的饭菜。

老年人们能过上简单而充实的晚年生活,得益于社区完善的居家养老服务。社区内“一站式”的养老服务,极大方便了老年人的生活,解决了子女的后顾之忧,也成为尊老爱老的真切体现、老有所养的生动实践。

“玉洱社区日间照料中心自成立以来,受到了很多老年人的喜爱,每天有60至70名老年人来参加娱乐健身、阅读、舞蹈、书法、康复理疗等活动,每天来幸福食堂吃饭的老人也有50多名。”玉洱社区日间照料中心负责人杨建娇介绍,“老人们在这里既找到了身体的健康,又获得了心理的健康,我们也将不断提升服务质量和水平,让周边更多的老年人受益。”

这一年我们见证了

山区教师的坚守

太邑乡是大理市唯一的山区乡,特殊的地理位置让许多孩子只能选择住校。今年9月份开学,杨红文接手了一年级。对于一年级新生来说,第一次离开父母过上集体生活,大家都很不适应,杨红文需要花费比别的老师更多的时间和精力,教会孩子们叠被子、收拾衣服等生活技能。

作为一名在山区从教的语文教师,杨红文发现,本地学生基本上都不会说普通话。为了更好地和孩子们沟通,杨红文自学了当地的彝族语言,利用“双语”教学很好地完成了教学任务。27年来,杨红文习惯了与孩子们朝夕相处,他吃住在学校,守在学生身边,每天有操不完的心,但也正是有像杨红文一样扎根山村的老师们的默默坚守,才守护了孩子们走出大山的希望和未来。

“在山区从教27年来,看到我的学生一个一个走出大山,奔赴各地去求学,我感到很欣慰,也感受到了知识改变命运的重要性。”杨红文坚定地说,“作为知识的传播者,我们从事着这一伟大的事业,我感到骄傲和自豪,我将为山区的教育事业奉献一生。”

回首2023年,我们共同见证记录。在这些故事里,总有一些人一些事温暖了时光,总有一些感人的瞬间打动你我。趁着岁末年终,我们一起回顾这些时光,重拾那份温暖与感动。

新的一年,我们继续一路前行!

文章评分

1分 2分 3分 4分 5分

文章评论