2015年的1月20日,习近平总书记千里迢迢、不辞辛劳来到位于湾桥镇洱海边上的古生村考察。在古生村,习近平总书记语重心长地叮嘱当地干部群众一定要把洱海保护好,让“苍山不墨千秋画,洱海无弦万古琴”的自然美景永驻人间……

随着习近平总书记的到来,古生村,这个“养在深闺人未识”的白族渔村,仿佛在一夜之间便火了起来,成为大理最热门的“网红”打卡点之一。如今,6年多的时间过去了,古生村变得怎么样,大理的洱海保护工作又开展得如何呢?

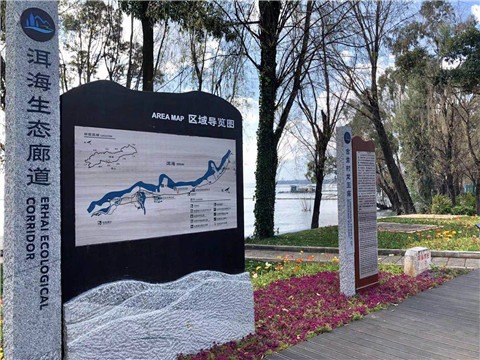

初春时节的大理,苍山积雪,洱海扬波,漫步在生态廊道上,绿树、鲜花、草坪、浅滩,错落有致。古生村村民李跃兰一家世代居住在洱海边,三年前,李跃兰家位于环海路边的三层楼房被列入拆迁范围。

“2018年10月23日,是我这辈子最难忘的日子。因为那个时候为了保护洱海,把我家前面的那栋房子拆了,当时的心情真的很难过,因为是从小住到大的,住了那么多年的房子说拆就拆。” 李跃兰一边说着一边陷入了沉思。当时拆除房屋时,李跃兰的小女儿才5个多月,如今,小女儿都快3岁了。每天早晨,李跃兰带着小女儿漫步在廊道上,欣赏着沿途美丽的风景,偶尔还是会想起当时被拆除的房屋。“政府拆了房子以后,在喜洲的‘1806’小镇里面给我们又划了一宗安置地,我觉得以后的日子会越来越好,比原来过得更舒服。” 李跃兰坚定地说。

李跃兰的大女儿朱梓嫣在古生完小上五年级,从小耳濡目染,在朱梓嫣心中早就种下了“像保护眼睛一样保护洱海”的信念,她经常参与洱海保护志愿者活动。2019年、2020年,朱梓嫣连续两年被评为“大理市洱海小卫士”,并且还担任了古生陈列馆的小小讲解员。生态廊道是朱梓嫣每天上学放学的必经之路,看着路边美丽的花草,听着鸟儿快乐的鸣叫,走路上学的时光变得格外美妙,同学们都高兴地说,生态廊道就是最美的上学放学路。

刚刚放学回到家的朱梓嫣高兴地说:“现在廊道变美了,我每天走在路上心情也会变美,我们的村子变得更美丽,每年冬天小海鸥也会如约而来,为我们村子增添了一番色彩。”

生态廊道不仅仅是市民和游客休闲游玩的好去处,更是隔离进入洱海污染物的最后一道屏障,涉及环洱海流域湖滨缓冲带790多公顷的生态修复和湿地建设、30公里污水管网完善等。

2017年3月,大理发布洱海“最严禁令”,凡是在洱海流域水生态保护区核心区的餐饮客栈,实施暂时性关停,待环湖截污工程闭合后,经核定达到标准再恢复营运。2018年,大理启动实施洱海生态环境保护“三线”划定生态搬迁工作,划定了洱海生态环境保护“蓝、绿、红”三线,对绿线范围内的1806户7270人实施生态搬迁,腾退近岸土地1029亩,用于建设环湖生态廊道和湖滨缓冲带。目前,129公里生态廊道已经全线贯通,66公里建成段品质不断提升,文化植入丰富多彩,智慧廊道、廊道经济取得新突破,廊道沿线2809户完成房屋风貌整治及环境整治工作。

水清岸绿、鱼翔浅底。每天早晨,洱海平静的湖面都会被一艘艘沿湖岸慢慢划行的小船打破,船上穿着橘红色马甲的滩地管理员们,又开始了一天的工作。不远处,一群群水鸟轻轻地划过干净的水面,自由自在地在空中、水里嬉戏。

中午11∶00多,湾桥镇石岭村滩管员赵乐侯划着洱保船,慢慢地靠到岸边,船上装满了老赵刚刚打捞的死亡水草。“我每天早上都是8∶00左右下来到海边,先把海边的杂草清理干净,然后划船进去海里,打捞杂草、漂浮物,一早上就是几船,下午也划船进去打扫几船。” 赵乐侯一边把杂草从船上运到岸上,一边说道:“把洱海保护好,是我们祖祖辈辈的心愿,我们再苦再累也心甘情愿。”

在大理市,像老赵这样的洱海“美容师”还有很多。大理市建立了以洱海水质倒逼岸上工作落实的责任机制,聘请了水管员、滩管员、垃圾收集员等1527人,常态化开展库塘湿地管理、蓝藻防控和“三清洁”等工作。

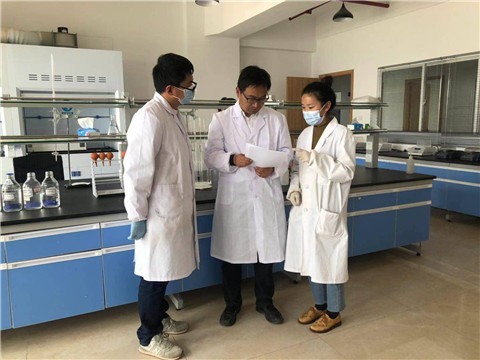

有人用朴素的方式守护洱海,也有人用科学的管护为洱海保驾护航。王欣泽,上海交通大学环境科学与工程学院首席研究员、上海交通大学云南(大理)研究院院长,定期到洱海里取样、检测水质的变化、研究相应的对策是他的重要工作。“五年来,水质变化还是有显著的特征,我们做了非常多的环境污染治理工作,比如说像污水处理厂建设、湿地建设、环湖生态廊道建设等等这些设施都对污染治理发挥了重要作用,从2018年、2019年、2020年这三年连续来看,每年的污染负荷都有大幅度的下降。但是我们也面临着很大的压力,洱海很多的指标还不稳定,尤其是表层有机物的指标,这两年并没有达到我们所期望的效果,有机物指标的波动,包括氮磷的指标,还不能说达到很安全,在这样的情况下,未来洱海保护的工作还需要我们去研究,还有很多的工程需要我们去落实。” 王欣泽说,在大理生活的这些年,眼前的这一片洱海蓝,是他心中难以割舍的牵挂。谈到如何让每一个人都投身洱海保护治理工作,王欣泽说:“我们每一个人要做的最重要的事情还是节约用水的问题,不要让更多的污染物进入到水体里,减少污水处理厂的负荷,对洱海保护是最直接的。”

当人们漫步在生态廊道,品味着洱海湖畔的烟火生活,我们看到的不仅是洱海保护治理背后的数据,更是全民护海、万众一心的努力。五年来,大理累计投入洱海保护治理资金288.18亿元,从启动实施 “四治一网”“五项整治”“六大工程”,到深入推进洱海保护治理流域“两违”整治、村镇“两污”治理、面源污染减量、节水治水生态修复、截污治污工程提速、流域执法监管、全民保护洱海的“七大行动”,再到强力推进环湖截污、生态搬迁、矿山整治、农业面源污染治理、河道治理、环湖生态修复、水质改善提升、过度开发建设治理的“八大攻坚战”……

在这场艰难持久的战役中,无论是决策部署的领导班子、一线奋战的工作人员,还是最终理解支持的老百姓,服务行业的投资者,都顶着前所未有的压力,付出了巨大的牺牲和努力,他们用干群同心的奉献与担当,舍弃小我的精神和勇气,赢得了繁星之下、波光之上的人间烟火。

如今,大理人的艰辛努力终于有了回报。洱海的水质逐渐好转, 2018年、2019年、2020年连续三年,洱海全湖水质实现7个月Ⅱ类、5个月Ⅲ类。洱海成为全国保护得最好的城市湖泊之一,“洱海模式”作为典型样板在全国推广。

“洱海保护治理,是一项具有长期性、艰巨性、复杂性的系统工程。”大理市洱海保护治理及流域转型发展指挥部副指挥长闫文玲表示:“在下一步工作中,我们将深入贯彻习近平生态文明思想,按照省州市党委、政府的决策部署,以坚如磐石的信心,坚韧不拔的毅力,顽强拼搏的精神,蹄疾步稳做好洱海保护治理工作,让一泓清水永驻人间。”

文章评分

1分 2分 3分 4分 5分

文章评论