“600米”人生

我出生在大理古城护国路24号,60多年后的今天,我安居在护国路174号。我用一辈子的脚步,走过了150个门牌号码,满打满算不超过600米的距离。这就让我时时想起已故同龄知青作家史铁生在《我与地坛》中讲的一段话:“地坛离我家很近,或者说我家离地坛很近,总之,只好认为这是缘分。地坛在我出生前400多年就坐落在那儿了,而自从我的祖母年轻时带着我父亲来到北京,就一直住在离它不远的地方——50多年间搬过几次家,可搬来搬去总是在它周围,而且是越搬离它越近了。”这段话时时在我的心中引起共鸣,我家一直住在护国路上,自从我父亲领着母亲在护国路上安家,我们就与这条路有了缘分。50多年间搬过几次家,但搬来搬去总在护国路上,只不过从苍山脚下的西头,搬到了洱海西岸的东头,而这条路的历史要比地坛久远,多了将近300年。

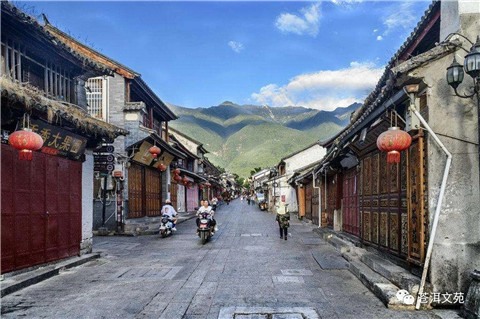

如今,护国路已经名扬海内外,天南地北蜂拥而至的人们已经习惯把这条路叫作“洋人街”,事实上护国路的称谓也才是近代的事。民国初年,云南人民为反对袁世凯称帝,以蔡锷将军为首起兵护国。为纪念这一划时代的历史事件,云南的昆明、大理等几个重点城市的主要街道都用“护国”来命名,大理古城的这条路也因此而得名。闲暇时走在洋人街上,我有时也在想,护国路之前应该还有个名字,因为大理古城的建立可以追溯到明洪武十五年(公元1382年)。在过去的600多年时光里,这条路静静地躺在大理古城自西向东的中轴线上,左手搭着“苍山门”,右脚傍着“洱海门”,远离城门洞开的喧嚣,坚守着一份宁静和闲适,它之前应该有一个文雅清丽的称呼。于是我开始寻找,依稀记得老辈人讲到这条路时,都称它为“塘子口”,我记得小时候被同伴问起家住哪里时,都习惯介绍:在塘子口上边。这样看来,老辈人口中的塘子口,只能是指复兴路与护国路的交叉路口,还不能算一个街名,护国路以前的街名依然没有答案。

50年代的护国路很冷清,狭窄的街道上鲜有路人。路边有条小溪流,水不大,不是从苍山山涧里流下来,而是从西门城墙脚下涌岀来的。城墙脚下有个小泉眼,清澈的泉水咕嘟咕嘟从潭底一层细白沙中涌出,形成了一个脸盆大小,深约半米的小水潭。溢出的水流从街北边的小沟中往下流淌,把一条冷冷清清的街道淌出了一方生机。初升的阳光暖暖地映照着古旧的街道,就有几间铺子打开了铺台子上的格子门,缝衣服打补丁,卖麻线木梳,卖乔后过来的砣盐和鹤庆草纸,卖祥云土锅和弥渡竹箩。但生意都不是很好,买东西的人很少。

护国路变成洋人街的时候,也才是上世纪80年代初的事,那些传统工艺的铺面已经陆续被咖啡厅、酒吧、休闲屋占领。早些时候,那些高鼻子、黄头发、蓝眼睛的老外开始扎堆在这条路上闲逛时,应该追溯到上世纪80年代中期,而当时的护国路除了几户居民以外,就是旁边工厂上下班的工人和步履匆匆赶着去上课的学生。每到工厂上班和学校上课的时间,护国路就开始冷清下来,只有“二招”大门口几个身背行囊的老外从那个极富白族特色的雕花门楼下进进出出,面对古城民众惊奇稀罕的目光,驻足打个手式,同样回报一个惊奇稀罕的笑脸。

在搬离我出生地40年后的一个傍晩,在一个洋人街华灯初上,昏暗的铺面里萨克斯正演奏着《回家》优雅旋律的温馨时刻,我们一行人以客人的身份走进了我曾经出生成长的小院。尽管我早有思想准备,但此情此景,一种失落的惆怅依然弥漫着我的身心,我找不到我曾经睡了10年的小床的位置,是在吧台还是老外正对着麦克风演唱的位置?院里那棵缅桂魂归何处,还是花落谁家?还有那只双耳下垂,面无表情的拉布拉多半蹲着的柱子旁边,是不是我们餐桌的位置?平时可是我们几兄妹做作业的地方……这些物质空间里伴随了太多的情感空间,像一块舞台上的幕布,我从掀开的缝隙中看了一眼,就想到了太多曾经上演过的剧情。突然觉得自己像一只冬去春来的孤雁,天南海北千里跋涉回到自己曾经居住的巢穴上空,但无论如何也找不到那个熟悉的屋檐,只能无奈地在空中盘旋。

在过去的岁月里,我也曾离开过这条街、这个城镇。幼年时遥望蓝天下的山外世界,甚至憧憬着有一天会义无反顾地离开这里,再也不会回来。于是我走了,多则几年,少则几天。身在异乡,端起水杯,就想起了苍山脚下白鹤涧里流淌的白亮亮的山泉;吃饭时,又想起小锅米线上那勺鲜红的辣椒油;天热时,我想起洱海边鼓动白帆的阵阵清风、苍山顶上终年不化的皑皑白雪;天冷时,我就想起四合院里石台阶上那暖暖的阳光。每当汽车从老214国道驶进文献路,南城门雄伟苍峻的面孔进入眼帘,内心都会止不住地狂跳,像离家多年的孩子看到了母亲熟悉而又亲切的容颜。

如今,我安居古城,偶尔也会出去转转,三五天,十天半月,但这只是短暂的离开,就像一只在巢里呆腻了的鸟儿,出去看看外面世界新鲜的景象。我已经在古城这棵大树上编织了属于我的巢穴,已经没有精力去博击长空。我这一生,只在古城里挪动了600米的路程,居一城而终老,淡泊处世,平安度日,一生足矣。

碰撞与守护

古城的白天是被鸟儿的鸣叫唤醒的。我们屋后的一棵大榆树上,就有一只“屎咕咕”(啄木鸟)不停地叫唤,啼声干脆、执着,有节奏,但一点也不讨人嫌。随着环境不断改善,鸟儿也越来越多,一大早就比着嗓门鸣唱,唤醒了古城的黎明,也唤醒了绿荫背后那轮崭新的太阳。早餐后走出家门,“屎咕咕”的叫声渐行渐远,但又似乎一直在脑海中回荡。街心石板路早被环卫工清扫干净,又用清水洗刷过一遍,青麻石质地的脉络清晰地凸现出来,像甲骨文般用一段隐秘的文字引领着路人走向前方。休闲鞋踏过一尘不染的路面,步履竟比往日里轻盈了许多。街上除了几家早点餐饮店热气腾腾的忙碌场面,大多数商铺还没有开门,喧嚣杂乱的洋人街上此时一片清冷,行人稀少,空旷得可以一眼从街头望到街尾。

路过李医生的门诊室,他还没有开门。他上班时如果遇上人少,我就会到他旁边闲坐一会,顺便他也会给我量一下血压,并追踪一下我这段时间的身体状况,提醒应该注意的生活细节,但大多数时间小门诊部都人流如潮。我和他其实不算太熟,也就是普通的病人和医生的关系,只不过他真切地把病人当病人,我们也真切地把他当医生。李医生给病人开药,精确到半颗,除了糖浆之类特殊药品,从来不给整盒或整瓶。3天的药,各类搭配,用小纸片包成小包,多一天都不会给你。如果某种药恰好你家里有,他就不再开,让你照处方吃就行。

古城过去有很多有名望的中医诊所和药铺,门口大都用木匾或大理石刻着一副对联:“惟愿世人无病痛,哪管架上药生尘。”这种悬壶济世、治病救人的理念是开诊所、药店的立店之本,也体现一个医生做人的良心。古城很小,人际圈子局限,基本上在社交场合提起某一个人,总会有人认识。再深究下去,他的父亲爷爷、他的子女亲戚,就如今天的“人肉搜索”,会赤裸裸出现在大家面前。甚至在座的都会有人和他沾亲挂戚,“哎,他不是你小姨妹的三姑妈家的那个那个吗?”如果这个人做了件好事,众人就会感叹:“唉,他们好的家教,是从祖上就传下来的。”在座的亲戚也会觉得脸上有光,说话声音也高调起来。而如果这个人干了一件有违良心道德的坏事,众人就会七嘴八舌地议论开了,同样会讲到他们家的其他人,一点也不留情面。这时在座的亲戚就坐不住了,或找个借口离开,或装着听不见,耳赤面红,如坐针毡。

过去的人说,古城无恶人,文献名邦毕竟不是浪得虚名的。但这话有点绝对,只能说,古城少恶人。邻居亲戚,一街一坊,老乡同事都要面对一个熟悉的氛围,无形当中在道德层面上就限制了你一部分的出格行为。不管做什么事都要先想一想,不要让子孙后代被人家戳脊梁骨,这句话基本成了古城居民教育下一代的祖训,在古城做人,不是你一个人的事,举手投足一举一动都有一大帮人在你身旁,正所谓一荣俱荣、一损俱损。当然,现在随着时代的发展、社会的进步,这些观念也在逐步发生着细微的变化,因为古城居民的构成已经产生了变化,随着原住民一家一家搬出,那些浸润了几百年传统文化的建筑和长期积累形成的民风民俗正被外来的商业巨兽慢慢蚕食,依附在古城的历史记忆和习俗文明也就丧失了原有的载体。少了小桥流水、小巷落叶空寂的韵味,淡化了纯朴清雅的古镇遗风,到处都是人头攒动、熙熙攘攘的人群,大街小巷里渐渐失去了源远流长的历史脉流。夜幕降临后的漫漫长夜,应该是古城最空寂恬静的时光,但对于一些刚刚入住古城的游客,才是他们夜生活的开始。开怀畅饮,仰天长啸,动情放歌,把对一个古老城镇一知半解的认知转化成自己故作姿态的感悟,一路如入无人之境,高声喧哗,啤酒瓶在石板路上砸出声声脆响,鼓噪着古城午夜寂静的夜空,惊醒了街边铺面里已经进入梦乡的居民。

太阳升起来了,初秋的阳光已经收敛了夏日的锋芒,整条街就沐浴在一片暖阳之中。今年雨水多,行道树喝足了一个夏天的雨水,长得苍翠挺拔,绿荫飘逸,风情万种。

行人越来越多,一伙伙团队游客在导游金花的小旗引领下,潮水般一波一波蜂拥而来,把整条街道挤得水泄不通。古城开始收起了恬静闲适的温柔面孔,一如既往地展露出喧嚣热闹的繁华景观。

古城的味道

当天南地北的游人从古城楼下的城门洞蜂拥而入,越来越多的人们为了一片宁静而遇见大理,邂逅大理,生活在大理,更多的是为了寻求到精神上的那份闲适、舒缓和悠远。而我却迷恋那些古城独有的魅力四射的味道。

初冬的阳光温柔地抚摸着苍洱大地,山川河流在冬日的暖阳下生动鲜活。腊梅在青砖白墙、描龙绘彩的院墙内绽开,馨香在冬日清晨的寒风中流动,冬樱花展开细碎的花蕊,在绿柳映衬下蓬勃展现;山茶正养精蓄锐,把硕大的花蕾严实包裹,等待着到那寒风凛冽雪花飘飞的时刻,迎着严寒骤然怒放。一方水土养一方人,老北京习惯了在高楼大厦的缝隙中寻找京腔京韵、麻花豆汁令人心醉的感觉;上海女人迷恋石库门里一年四季挥之不去的那片湿润的空气;嘉陵江畔那撕扯不开的浓雾里渗杂着麻辣火锅的浓香和川江号子粗犷的回响。天南地北,有多少城市就有多少味道,只有长期迷恋在其中的人,身心被岁月的风雨日复一日地洗刷,才会对自己家乡的味道如痴如醉,一往情深。

云彩梦一般滑过古城的那一方天空,时而飘逸奔放,时而短暂停留,宛如一位见证历史的时光老人,恣意地笑看古城的一街一巷、一草一木,喜怒哀乐、悲欢离合。也只有自然界的风霜雨雪、蓝天白云能够见证,任何古老的建筑,包括山川河流都无法担当这一载体。在现代社会突飞猛进的发展进程中,它们的命运瞬间就会改变。朝代更替,战乱摧残,励精图治,凤凰涅磐。古城在灾难中损毁,在盛世中重生。不变的是古城的味道,它构成了这个城镇的生命,在岁月的河流中积淀,丰富,传承。这些摸不着看不见的味道深入小城的每一个细节,在人类的发展进化中不断萌生修正,这个城市才有了根基,才有脉流,才会在越走越远的岁月中魅力永存。

门前的溪流让古城增添了活力,洁净的水流带着苍山峡谷青松翠柏的气息,欢快地穿行在大街小巷。土生土长的居民们走在街上像行走在自家的院子,情不自禁地放轻脚步。路遇的行人大都是街坊邻里,对视的目光如溪流般洁净清纯。相互的招呼寒暄没有多少实际意义,但亲切的乡音却让内心有暖流缓缓涌入。大街的拐角,走进小巷深处,是让人魂牵梦萦的风味小吃,慢慢地咀嚼,味道已引领思绪回到远古。街边的每一条小巷都是一本打开的线装书,苔藓在斑驳的石墙缝上生根,一抹碧绿在牵牛花和藤萝的空隙中时隐时现,像一首留给现代人的古诗;瓦屋檐下洞开的花窗里,少女在午后的阳光下专心阅读,把一幅素净淡雅的水墨画真情再现。城市在温馨中无言沉寂,等待着阳光一寸一寸走向黄昏。

古城的味道不总是轻柔悠闲,一年里总有那么几个日子让情怀得到释放,百唱不厌的调子会在不经意间响起。那是从悠远的传说中流淌过来的音符,拨动着古城人们心中躁动的激情。那些一代又一代传递过来的节日被不断地演绎、深化,并被注入新的内容。在手持柳树枝干的领头人引吭高歌的狂欢队伍中感受自己民族清晰的历史脉络;在熊熊燃烧的火把烈焰中倾注对未来美好日子的祈福;在远离城市的苍山脚下、蝴蝶泉边,人流从四面八方蜂拥而至,扯起喉咙,舞动手脚,身心融入一个个欢快的群体,去寻找自己快乐的理由。

古城的味道熏陶了古城的人,古城的人增添了古城的味道。这种味道让天常蓝,水常清,让客居外乡的游子魂牵梦萦,期盼着依偎在故乡的怀抱,在石雕牌坊下的石板路边闲坐,在绿树掩映的古城街道上穿行,在洱海边上脱去鞋袜,赤足与湖水亲密接触,像婴儿回到母亲的怀抱。而远道而来的游人也痴迷地享受着古城独特的味道,感受着滇西高原小城别样的情怀。这种味道时间越久远,越显得弥足珍贵。它融入了先民们的智慧和创造,积淀了令人惊叹的瑰丽和永恒。这种味道从南诏碑到崇圣寺,从龙尾关前的腥风血雨到苍山脚下的坦诚结盟,古城在漫漫历程中因人而生,与人共生,千年传承,底蕴依然,古城的悠悠岁月,散发着独特的味道。

(以上图片均来自《苍洱文苑》)

文章评分

1分 2分 3分 4分 5分

文章评论