2015年1月,习近平总书记到大理视察时作出“一定要把洱海保护好”“让‘苍山不墨千秋画,洱海无弦万古琴’的自然美景永驻人间”的重要指示。4年多的时间里,州市党委、政府牢记习近平总书记的殷殷嘱托,扎实开展科学治湖、工程治湖、依法治湖、全民治湖和网格化管理“四治一网”工作,全面实施“五大整治”和“六大工程”,深入推进洱海保护治理“七大行动”、洱海保护治理及流域转型发展“八大攻坚战”,在水质监管、污水处理、入湖河道管理、流域转型发展等方面做了大量卓有成效的工作,在全市打响洱海保护治理攻坚战。

智慧监管系统精准运行

工欲善其事,必先利其器。为实现科学治湖的目标,每一个相关政策的出台,都伴随着大量的数据依据作为支撑。在大理洱海科普教育中心,有一个智慧监管中心对洱海全湖水质进行实时监控,并作出预警研判,为我市实现科学治湖再添保障。

大理市洱海流域生态环境智慧监管中心项目遵循“统一规划、分期实施、整合资源、综合利用、信息共享”的原则,自2016年9月启动建设,于2018年11月完成建设并投入试运行。目前,监管中心集成了多功能展示大厅、弧形双4K超高清LED展示大屏、虚拟化服务器系统、同城异地云中心存储备份系统、万兆防火墙、入侵防护(IPS)、数据库安全审计系统(DAS)、网络安全管理平台(ESPC)、三维应用智能化管理显示系统、基础地理信息系统、数字会议系统等,具备了集中展示、存储、考评功能。

为确保大理市洱海流域生态环境智慧监管中心准确、高效运行,我市还整合部署了包含水环境监管系统、水资源调度系统、固体废物监管系统、视屏监控系统、建筑数据BIM建模系统、运营考核评价系统、洱海执法系统在内的7套软件系统,实现了污水处理厂进排水水质水量检测、固体垃圾废弃物监管、环湖管道相关参数查询等各项信息的统一展示、统一推送、统一存储。同时,结合洱海流域监测现状,我市还补充新建了155座自动化监测站,包括10座污水处理厂、16座提升泵站、31条入湖河道、6个洱海湖湾、7座藻水分离站、13座雨量站、10座农灌溉泵站的自动监测设施等,监测站为4个小时自动取样分析上传数据,污水处理厂为2个小时自动取样,进一步完善了洱海流域监测体系。

大理市洱海流域生态环境智慧监管中心投入使用后,将逐步实现“1+N”扁平化综合信息系统功能,对洱海流域污水处理厂、垃圾焚烧厂、垃圾中转站、主要入湖河道、洱海环保设施等全部纳入监管,实行扁平化管理,实时在线采集的数据为日常监管、预警研判、考核付费提供重要依据,建立起全面监管、精确计费、科学考评的运营管理系统,实现洱海保护治理由粗放型管理向精细化、系统化、科学化管理。

环湖截污工程成效凸显

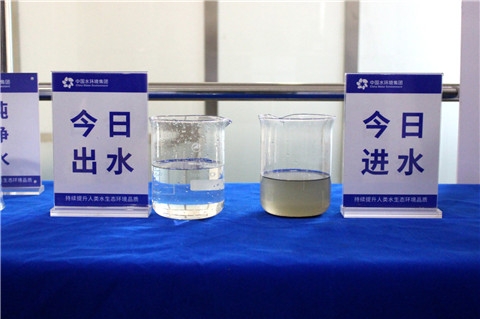

为保证“不让一滴污水流入洱海”,我市构建了覆盖全流域“从农户到村镇、收集到处理、尾水排放利用、湿地深度净化”的生活污水收集处理体系,完成污水收集处理范围从中心城区、重点集镇和沿湖村落向全流域拓展,实现国内首例全流域范围内建成城镇和农村雨污分流的生活污水收集处理。

为确保排污管网能够做到全覆盖、全收集,我市在省内第一批运用环湖PPP项目,在整个洱海周边铺设了排污截污主管网。为把洱海周边村落的所有污水排入主管网中,我市又对洱海周边将近8万户农户进行“四水全收”工程,确保每家每户产生的污水能够流入主管网。两项工程被工作人员称为“主动脉工程”和“毛细血管工程”,在形象的比喻背后,是施工人员们不为人知的艰辛:工作队夜以继日挖渠,群众不辞辛劳收集污水统一处理。终于,在各方的努力下,洱海流域截污治污体系于2018年6月30日提前18个月闭合运行,为洱海保护治理争取了更多时间。

在完成环湖截污管网的同时,大理州市还新建城镇污水处理厂13座,新建及迁建分散型村落污水处理设施82座,新建化粪池10.08万个、尾水塘库45座、小型尾水湿地47块。新建和既有工程设施并网运行后,目前洱海流域共有城镇污水处理厂19座,分散型农村污水处理设施135座,日处理能力达23.75万立方米;污水收集管网4461.6公里,化粪池12.07万个,尾水塘库湿地92座,生态湿地2.76万亩,累计处理污水7062.77万吨,实现主要污染物COD削减10263.95吨、氨氮削减1193.02吨、总磷削减101.39吨,有效削减了洱海入湖负荷。

同时,我市还构建起生活垃圾收集处置体系,建立了“户清扫、组保洁、村收集、镇乡清运、县市处理”的联动运行机制,利用生活垃圾焚烧发电,每天完成900吨生活垃圾资源化处置,做到生活垃圾全收集、全处理,实现无害化处置、资源化利用。

河长制度有效落实

“问渠哪得清如许,为有源头活水来。”入湖河道水质的好坏在很大程度上决定了洱海水质的优劣。为确保入湖河水清澈干净,我市在洱海流域全面实行河长制,基本构建起了覆盖全市1个湖泊(洱海)、36条主要河流(含洱海27条主要入湖河道)、31座水库、246条洱海主要入湖沟渠、148.174公里洱海环湖岸线全面的河湖长制组织管理体系。

为全面落实河长制,我市共设立市级总河长1名、市级副总河长1名、总督察1名、督察长2名、市级河长68名、镇级河长398名、村级河长518名、组级河长574名、主要河道管理员148名。各级河长严格执行市级河长每月不少于2次、镇级河长每周不少于1次、村级河长每3天1次、组级河长实行每天巡查的常态化管理巡河、检查制度,真正做到河长制工作有人抓、有人管、有人干。

在湾桥镇阳溪河畔,记者见到了正在巡河的上阳溪村党总支书记、村委会主任杨造明,他同时也是阳溪1.5公里河道的河长。“我自2017年担任河长每天都要进行巡河,从山脚下一直巡到大凤路,主要看看有没有乱排乱放、有没有垃圾等漂浮物、有没有违章建筑修建,如果有的话要及时制止处理。这两年取消了违章建筑,乱排乱放的现象也没有了,阳溪水质也变得清澈了。”杨造明告诉记者。

如今,巡河依旧是杨造明的职责,也成了他生活的一部分,随着沿河村民的支持和理解,阳溪的水质也越来越好,原来动辄2个多小时的“劝导式” “捡垃圾式”巡河也变成了如今来回只需1小时的 “遛弯式”“休闲式”巡河。

当然,看似轻松的巡河也有严格的考核机制,大理市河长制办公室专职副主任赵石磊告诉记者:“河流的水质是检验河长制工作的唯一标准,最主要的体现就是水质的改善,我们的考核体系也是以水质为主。从2017年3月到2018年底,每一条河的水质都得到了改善,洱海水质也得到持续改善。”

农业转型升级扎实推进

走进银桥镇伊美西海故事农业观光园,一片花海映入眼帘,似锦繁花竞相开放、美不胜收,吸引了不少游人赏花拍照。花海的后面是郁郁葱葱的果园,正值夏末,葡萄架上挂着一串串晶莹剔透的葡萄,紧致饱满的蓝莓也挂满枝头。

伊美西海故事农业旅游开发有限公司总经理刘畅告诉记者:“企业从今年4月开展旅游业,让旅游带动农业,日接待游客达到2000人,这种带动让农产品翻了10倍的价格。原来葡萄卖给水果商,有时候每斤只能卖1元钱,现在采用游客采摘的方式可以卖到原来十几倍的价格;蓝莓在市场上批发最好的价格也就12元一斤,现在以电商和旅游相结合的方式可以卖到60至100元一斤,观光农业的形式极大提升了农产品的附加值。”

为保护洱海,伊美西海故事农业旅游开发有限公司坚持不使用化肥农药。“葡萄、蓝莓、无花果、石榴等种类的水果,农田全部做到零化肥零农药。园区1000亩实现喷滴灌全覆盖,通过一、二级污水处理系统、三级塘净化,然后再抽回来实现中水回用,节水节肥。” 刘畅告诉记者。

为切实保护洱海,我市按照“超前谋划,高位推动,坚决打赢农业面源污染治理攻坚战”的决策部署,坚定不移实施“三禁四推”工作,探索出生态、高效、循环的农业发展模式,以测土配方施肥、有机肥替代化肥、绿色防控植保、高标准农田建设、面源污染治理、秸秆综合利用和畜禽粪便无害化处理七大技术工程,着力耕地质量提升,防治农业面源污染,提升生态循环农业发展水平,使全市秸秆综合利用率达100%;农膜回收利用率达90%;畜禽粪污综合利用率达80%;农药、化肥使用强度降低30%,有效遏制农业面源污染。

在推动农业结构转型发展的同时,我市始终不忘促进农民增收。在伊美西海故事农业观光园工作的银桥镇马久邑村民赵志刚一家四口都在这里打工,他向记者算了一笔账:“以前种植水稻、蚕豆,没有多少效益,5亩地到手的钱也就5000多元。现在全家一个月的工资就有1万多元,加上土地流转的费用,一年能收入十几万元,比以前好多了。”

在大理市保护洱海的进程中,有不少人像赵志刚一样得到了真真切切的实惠,而他们也在保护洱海的工作中贡献着自己的力量。

洱海保护治理全民参与

“洱海旅游日兴旺,带来生态压力大。万万不贪眼前利,为后代打算。”农历七月廿三,恰逢湾桥镇古生村本主节,古生村古戏台上正演唱着这首白族大本曲《白曲心 洱海清》,台下观众摩肩接踵,纷纷拍手叫好,保护洱海意识就在台上的一唱一和之间深入人心。

今年7、8月份,双廊镇迎来了客栈整体营业后的第一个暑假,小镇以崭新的面貌呈现在游人面前。双廊镇客栈管理协会会长赵一海回忆道:“双廊镇客栈于2017年4月10日全面关停,停业18个月500天对全镇的餐饮客栈经济虽然有影响,但客栈停业后客栈协会依然没有停止洱海保护。我们成立了洱海保护基金,用于雇专业人员定期做洱海保洁,聘请专家对客栈进行垃圾减量、污水减量的指导。”

为进一步宣传好洱海保护,州市党委、政府将每个月第一个星期六确定为“洱海保护日”,深化全民参与洱海保护治理行动,增强全社会生态文明意识,形成主动、和谐、善治的保护治理格局,让绿色、低碳、节能成为社会风尚和全民自觉行动。在党委、政府的倡导下,在洱海周边兴起了“清洁家园、清洁水源、清洁田园”的“三清洁”环境卫生整治活动,群众自发参与到活动中,洱海保护的队伍日益壮大。

同时,我市还建立了政府引领、市场驱动、企业施治、公众参与的体制机制,把全社会的兴奋点、注意力和成就感、自豪感吸引凝聚到洱海保护治理上来。“洱海清、大理兴”的生态发展观深入人心,“像保护眼晴一样保护洱海”的环境保护理念家喻户晓,保护洱海“母亲湖”的自觉性普遍增强,全民保护的社会氛围空前浓厚。

在全市各级党委、政府的不懈努力下,在全市各族群众的理解支持中,我市洱海保护治理工作成效显著。2018年,洱海全湖水质为7个月Ⅱ类水质、5个月Ⅲ类水质,为2015年以来水质最好的年份; 2019年1至5月洱海全湖水质为Ⅱ类水质,全湖未发生规模化蓝藻水华。

文章评分

1分 2分 3分 4分 5分

文章评论