一个人拥有大境界,就能成就大事业。同理,一个人拥有大情怀,才可能产生优秀的诗篇。赵勤先生的诗我认为是有大情怀的,他的大情怀表现在两个方面:一个是家国情怀,另一个是田园赤子。

首先我来谈一谈赵勤先生诗歌中的家国情怀。一个人怎样把自己的命运同国家的命运联系在一起呢,一个人又怎样把自己的诗与国家的命运联系在一起呢?赵勤先生其人其诗无疑给了我们一个启示。众所周知,上世纪70年代苏联和越南结成所谓军事同盟,其实是针对我们国家的。越南军队在这个军事同盟的掩护下,欲望日益膨胀,侵占柬埔寨的同时,屡次侵犯我边境,造成我边境多人死伤。即将进入改革开放的中国,急需一个和平的周边环境,这是搞好经济建设的前提,否则进行改革开放几乎是不可能的。在家务农的赵勤先生,在严峻的背景下,毅然响应国家的号召,应征入伍,奔赴南疆老山战场,杀敌立功,报效祖国。他的诗由此与祖国的命运联系在一起,把铁马冰河入梦,续成血与火的爱国情怀。从此在诗歌的种子里,始终跳动着一颗杀敌报国的赤子心:

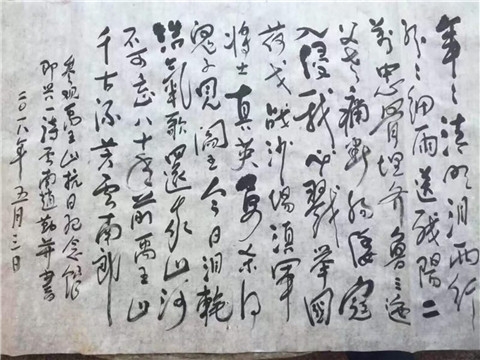

少年期仗剑,勇当报国儿。

誓荐头颅血,正是出山时。

《出山》(1983年6月)

中国历史上产生过不少爱国诗人,续写过不少爱国诗篇,可爱国是什么?爱国即是报国,当国家需要你的时候,你是怎么来回应祖国的召唤的?“誓荐头颅血,正是出山时。”然后是“少年期仗剑,勇当报国儿。”慨当以慷,壮怀激烈,大有风潇潇兮易水寒,壮士一去兮不复返之古风,之绝决,之悲壮,一点也不输给历代志士。

这种报效祖国的决心之绝决,之悲壮的诗篇,贯穿整部《蝴蝶泉边诗稿》诗集:

男儿持剑赴沙场,自爱厮杀不望乡。

哪怕白骨裹尸还,亦让碧血染南疆。

(1984年7月)

那么1984年7月,我们在做什么呢?那时我刚刚参加了高考,正在万分焦虑地等待着那改变命运的一纸通知,最终我等来了这张通知书,这是全班五十余位同学盼来的四份通知书之一,虽然被录取,但我仍然为没有考取理想的学校而惴惴时,大我三岁的赵勤先生,已经是男儿持剑赴沙场,决心哪怕白骨裹尸还,还准备“亦让碧血染南疆”。

当下的诗歌之所以数量多而质量欠佳,我认为就是格局不够大,境界不高,盯着自己的那点小伤小痛而忘乎所以,没有和国家的命运、民族的命运、人民的命运紧密地联系在一起,因而失去洪钟大吕式的、气壮山河的歌唱。当然也就失去了感染人、影响人、感动人的品质,让诗歌的艺术魅力消失殆尽。

虽然赵勤先生的军营生活只持续了短短的五年,但血液里流淌着军人的铁质,却贯穿了他的一生,当然也就贯彻了他的整部诗稿,军人的情怀和担当并没有因退伍而褪色,他曾在《老山祭》中写道:“三十年前斗豺狼,七尺男儿赴南疆。枪林弹雨曾九死,雷鸣闪电诵国殇。”又:“回首老山征战日,夜草捷报我未眠。一寸河山一寸血,千里赴来祭当年。”这首写于2015年的诗作,立即让人热血贲张,战场的硝烟仿佛还在弥漫,雷鸣闪电的激战场面仿佛并未远去,一场战斗往往要贯穿一生。正是有了这种军人的家国情怀,让赵勤先生的诗有了一种独特的铮铮铁骨的铁血品质。

这种铁血品质贯穿在赵勤先生人生的各个方面,即使是日渐平常的一次游历,也让他大为感慨:“堂堂帝国多闻名,却遭腐败变凋零。而今能有几人醒?令我垂泪到天明!”(《谒北京圆明园二》2002年8月)。作者对堂堂帝国、GDP居世界前列的大清朝,却如此不堪一击作出了最透骨的抨击和揭露:腐败!不是因为船不坚炮不利,不是因为没有行进的工业化、现代化,不是因为这因为那,而是因为腐败!因为腐败,人心尽失,据说给西方强盗带路进入圆明园的就是当地的草民。

当我读到这首诗时,不禁掩卷。我觉得这是对大清帝国的覆灭,最直接、深入的解读,就是这两个字:腐败!任你库房里有多少金银,国家多么富庶,土地多么广大,人口多么繁众,只要腐败不除,任你金碧辉煌、雕栏玉砌,都可以顷刻间让你化为乌有!一切皆可以成为空中楼阁!作者凭吊的这座举世瞩目的、世界上再无第二的皇家圆林的毁灭即是例证。前苏联这个超极大国瞬间解体,如果真要找到原因,不外乎也就是简简单单两个字:腐败!而作为云南这个边疆省份来说,可以说是腐败的重灾区,云南省省委书记、省长因腐败垮台的更是可以列成一个时间表,表格如下:白恩培任期2002年10月至2011年8月,秦光荣2006年11月至2014年10月,在这之前则是高严、李嘉廷,而赵先生的这首诗正是写于2002年8月,这应该是云南腐败的最严重时期,也是人神共愤时期。

就在这个时间点:2002年8月。作者写道:“而今能有几人醒?令我垂泪到天明!”毫不掩饰,我当时也是醒了的,也是对腐败深恶痛绝的,但我没有垂泪到天明!那么什么是“垂泪到天明”——什么才是赤子心?什么才是诗心?什么才是诗歌?我再问你,什么才是战士?什么才是诗人?

作者在2006年8月的《忆屈原》中写道:“年年端午吟《离骚》,家国情怀恨天高。赤胆忠心诗人魂,千秋风骨敢挨刀。”我之所以把2006年8月放在句首,因为这个时段仍然是云南腐败最严重的时期,也是人神共愤期。战士与赤胆诗人的赤子心是不是更显露无遗,在那个时候我们在写什么样的风花雪月?在云南腐败最严重时期,在这个人神共愤期,我们都是写作者,我们都在写什么?赵先生写的是:赤胆忠心诗人魂,千秋风骨敢挨刀。

诗言志,词抒情。那么在这个诗人比树叶还多的时代,什么才是诗?你的诗在言什么志?不言人民心声,不抒百姓疾苦,这样的诗还是诗吗?为什么那么多层出不穷的“诗人”不受人们待见,没有受世人瞩目,你写出了值得待见和瞩目的诗了吗?

赵勤先生充满铁血品质的诗歌不仅敢恨,而且爱也爱得肝胆相照。恨就恨那些不断破纪录的为害一方的腐败官员,爱就爱那些敢于打掉大老虎的惩治腐败的清官。“家贼国贼白恩培,欺我骗我云南人。治滇十年无善政,贪赇二亿乃佞臣。”(《欣闻白恩培被判死刑有感》)这种恨,恨入骨髓,为什么恨:治滇十年无善政,却敢贪赇二亿。十年,两亿:这何止是云南人民的血泪史!这种最接地气的、直抒百姓心声的讨伐,在这首诗外,你见得多吗?笔者阅读有限,我是见得不多。可这个是全省乃至全国人民大快人心的事啊!那么这样的诗我们为什么见的少了?

“云南原本边少穷,民风淳朴人耿勤。表里不一假大空,害得三迤未脱贫。”国贼家贼白恩培贪的二亿,损失的国家财富却是二百亿二千亿,甚至更多,这些巨额财富损失的直接结果是“三迤未脱贫”,让边少穷的百姓继续徘徊在贫困边缘。这样的蛀虫终于得到了该得的结局:“今日贼首巈樊笼,高墙铁网众鬼迎。腐败如鼠同声打,期盼彩云更清明。”

而惩治巨贪为民除害的却倍受人民爱戴:“赤胆忠心英雄汉,打虎英雄美名传。声东击西敢抓贼,风清气正壮波澜。”(《赞王岐山先生》)

习近平主席亲临大理叮嘱一定要把洱海保护好!洱海于是发生了巨大的变化,水质持续得到提升,而且有了一定的保证。“巍峨苍山降玉龙,碧波洱海吹习风。殷殷嘱托万钧力,时时警醒半夜钟。”(《不负重托》)正是这种“万钧力”的重托,使频临危机的洱海重获新生。

赵勤先生的诗除了家国情怀外,令人感触颇深的还有他对田园的迷恋和一往情深:“周末归乡里,树下听鸟鸣。富贵非我愿,名利是浮云。”(《回乡乐》)从文、从政,阅尽人生百态,历尽漫漫人生路,人近花甲,真正的快乐已渐渐浮出水面。那么什么才是真正的心中快乐?回乡,再好的地方也比不了故乡;二是回乡树下听鸟鸣。简单的快乐往往才是快乐的极至,而富贵那种过于繁复的快乐,已远离快乐本身!

“原本富贵种,不生侯王家。栽在陋巷里,却开殷红花。”(《蜀葵》)乡下无处不在的诗意,一下下鞭策着赵先生俯身拾遗。这样的诗应该是随便丢在著名的周城村的陋巷里的,却让他随手即摘取了诗句的珍珠。那殷红之花仅只是殷红之花,难道不是人生的一个真谛?难道不是人生里一枚耀眼的明珠?

有大理看喜洲,喜洲看周城之说。周城村是赵勤先生的故乡,那么周城村在赵勤先生的心目中又是怎样的呢?

古树戏台新门楼,小街牌坊自风流。

廿四老井盈盈水,令我常思到白头。

半生漂浮乡情重,七巷幽深梦里愁。

蓝靛染图自宜适,三径落叶归故丘。

《周城村》

什么是乡愁?当我们这些半生漂泊在外,真正的幼小时代的故居被永远抹灭之后,乡愁便也没有了寄居的根,乡愁也要永世漂泊。猛然看到赵先生的这首诗,便无端羡慕起赵先生还有这样一棵可寄生乡愁的古树,还有一处可吟唱乡愁的戏台新门楼,还有一眼可盛乡愁的老井,而这老井里的盈盈水,像不像人心中那一汪舀不完的理还乱的乡愁?读这样的诗句,常常平添一种新的乡愁,这新的乡愁仿佛是从旧的乡愁里长出来的。“墙角筑书屋,梅下结庐人。清风时作伴,蝴蝶久为邻。青石苔痕绿,荷池不染尘。独卧陋室里,老夫乐清贫。”(《书屋吟》)赵先生的诗充满着陶渊明的真挚。赵先生的这个书屋我在照片上见过,就偏安墙角一隅,简陋的木板铺搭而成,朝向院心一面完全敞开,一桌两椅,三面书架错落而陈,这样的开敞才是真正做个梅下结庐人的开敞。这样的开敞才能真正清风时作伴,这样的开敞才能蝴蝶出入久为邻,这样的开敞也才能书香与青石苔痕俱绿,才能书本共荷池暮霭一色。都俱为一体矣!哪里分得清书和蝴蝶,哪里分得清书屋和梅花,都已俱为一体!“独卧陋室里,老夫乐清贫。”——化外之景却是:背靠苍山于西,面向洱海于东,哪里是独卧,千山万水都在心里过往,虫叫鸟鸣都在耳中啾啁,蝶飞花香俱在襟边纷扰!何来清贫?物质的简单造化了精神上的盛宴!赵先生对陶渊明那种简单的生活就有了一脉相承的铺排,对陶氏心性的率真也是透入骨髓、心有灵犀的。除却赵先生多处缘引外,个中的风骨颇有相通处。值得一提的是,陶渊明也是我的挚爱,我爱他的简单的真,这种真简单到了极处,于是在浩荡的古今诗海中,再没有第二个诗人如此让我倾慕。

“浪迹天涯白了头,鬓边眉上尽离愁。老来方思故乡事,夜半醒来双泪流。”(《静夜思》)少不更事,报国也好,游学也罢,少年只想离家浪迹天涯,到老方知故乡事,方思故乡事,什么样的故乡事?知什么?而此时故乡已物是人非,物非人非,成为一个无法回去的旧梦。这样的痛楚只能从深夜的心底里偶有生发,一旦生发起来,由不得,管不住,任泪水肆意流淌,直至泪水盈面。那么“方思故乡事”,思的是那些事呢?人事、物事、世事,万事万物?都行!但也可能只是一件过往的微乎其微的极不起眼的小事,都可以“双泪流”。我这样的解读说尽了吗?没有。可见其诗内涵是极其丰富的,让人柔肠寸断,让人百思不解,让人正襟危坐。这样用极简的字句道出最难释怀的情绪,难道不是好诗的品格之一?

不管怎么说,赵先生由于淡泊名利,心向田园,年近花甲时他的生活竟然如此恬淡,几近完美,令人神往:

树下乘凉花影浓,茅檐晒背暖如床。

书灯夜伴乐融融,醒来诗味胸中藏。

《还乡三》

想想吧,苍山下,洱海旁,周城内一偏居,树下乘凉,花影重重,茅檐晒背暖如床。乡愁如陈酒,读这样的诗能缓解焦渴,心头能泛起陈香。还没有完:

日照窗口升炊烟,院内蔬果爬满墙。

买来生皮沾蘸水,有酒有肉置我肠。

《还乡四》

乡愁还有一个最令人挥之不去的就是刻在味蕾上的记忆,而大理的生皮的确是最本真的名品,即使是生活在距离大理六十公里的我来说,一直是闻之色变,直到2002年我到大理工作,把生肉当炒肉,啖之鲜美可口,大块朵颐后才知是生肉,然后就喜欢这道特品。而拥有美景佳肴的赵先生,并没有忘记自己的初衷、使命:

民风纯朴人耿直,令我挥墨吟诗章。

书写乡史三十年,月白风清一草堂。

《还乡五》

除了天物宝境外,赵先生最为赞赏的是生活在其中的人,这里的人不愧万物之灵,且止是纯朴耿直,这些乡人的品性催逼“我”:令我挥墨吟诗章。这些乡人高品大德催逼“我”:书写乡史三十年。而“我”也有了满满的收获:月白风清一草堂。于是赵先生得了道,获得了人生的大快乐:

我今还乡一身轻,乐山乐水日月长。

翘首白云不羡飞,归兮来兮种书忙。

《还乡六》

人生得了大道,还有什么比这个更快乐的呢?反过来,只有回到乡愁里,人生才能悟出更大的道理,这个更大的道理即是:种书忙。这种良性循环是不是就是古人所言,天行健,君子当自强不息?

最后说说古体诗这种形式。与其说中国是一个诗歌大国,不如说是一个古体诗大国,古体诗传统的根基非常深厚,真正是取之不竭用之不尽,具有非常强大的生命力。凡提到诗,让人们首先想到的是古体诗,而不是现代诗。现代诗推广了近百年,甚至有不少人并不读现代诗,这的确是一个值得思考的问题。从赵勤先生的《蝴蝶泉边诗稿》一书中我们可以看出,古诗今用同样能紧贴时代,同样能淋漓尽致地表达人民的心声。但是古体诗也有局限,那就是格律要强过分严格,过度的引经据典和当下快捷的时代难以适应,不改造显然也是不行的,这就产生了一种新古体诗。赵勤先生的《蝴蝶泉边诗稿》一书就是这种格律并不十分考究且“平易近人”的新古体诗集子。所以这本新古体诗读来轻松,易于理解,没有隔离深奥之感,这种体例和风格让我想起另一个诗人白居易,他不仅“文章合为时而著,歌诗合为事而作”,而且提倡读诗的低门槛。据传白居易把诗写好了后都会念给邻居老妇人听,然后继续修改,直到老妇人没有意见为止。所以,白居易的诗大多通俗易懂,因而更加深入人心,这样的举措并没有妨碍他成为举世闻名的大诗人。低门槛跨进门,却又有古诗的典雅深邃的意境美、新意象,又有锋锐的思想,这难道不是两全其美吗?和当下大量的不讲究音律美、以及故作深奥、晦涩的现代诗相比,我宁愿捧起一本这种美的改造和传承。

作者简介:

杨友泉,云南祥云县人。大理市凤仪镇第一中学高级教师。中国作协会员。大理州作协理事。鲁迅文学院西南班第四届学员。曾在《滇池》《北方文学》《四川文学》《芳草》《延河》《时代文学》《边疆文学》等刊物发表中、短篇小说百余篇。小说多次被《中篇小说选刊》《北京文学·中篇小说月报》《百家》转载。长篇小说《远征军女兵生死路》获省作协2012年重点作品扶持并头条发表于《今古传奇》。荣获“滇西文学奖”“第九届《滇池》文学奖”等。

文章评分

1分 2分 3分 4分 5分

文章评论