六月一日国际儿童节,人人知道。大约人们不会晓得,一个七十七岁的老头子,2019年这一天,过了自己的儿童节。

上午9时手机传信,有远客寻我两天终得手机号要与我联系。不一会客人的号码就出现在手机上,是六十多年前贵州遵义同一条街的发小,后任贵州省副省长、政协副主席的马文骏,现参加“贵州省省级老干部赴云南考察团”来到大理,定要找我相见。约定下午3时他坐出租车来我城中村的家里相聚,上车即给我电话,以便村口会合。一切简单得像遵义儿时的一次相邀相约。

儿子儿媳上班,老妻领一群老奶去老州礼堂看孙子节日演出,家里只我一人。中午1时开始准备,候到下午3时手机无声,天井转悠不住,再进厨房坐等。3时半手机突响,拉上大门便往外奔。走一段路捏捏衣袋:糟!钥匙还在厨房门上没取下,被随拉随锁的大门锁在了家里。眼看就要闹出客人进不了家的笑话!止步想想,不回头,还是往村口走!像中国所有城中村的农户都盖房出租,我家也盖了公寓。出门前一房客回寓,住306号,房间临街,说不准对窗呼叫,可以请他下楼开门。

虽然分别近六十年,车里车外,两个人即刻相认。客人从出租车后座钻出,没顾上握手和说话就一脸堆笑,笑得那样朋友那样兄弟那样儿时,说什么也叫不出“省长”,“文骏兄”脱口而出。前边女士付了车款也从副驾座钻出,也一脸他乡遇故人的笑。夫人伴行手机没说。不意添加的“执子之手,与子偕行”的情致更亲热了氛围。我将钥匙锁在家里的笑话合盘托出,也说了没有停步的打算。“好,那就先往家走!实在开不了门就三个人都折回住处。反正,今天,侃大山,聊大天,摆龙门阵,都耍个够。” “要得!”夫人拥护。

村口是城中村的农贸街与城市主要干道的连接点,闹市,人多车多。文骏兄长我两岁遵义就晓得,夫人长我五天刚才知道。三个年近八旬的老者互相招呼着在熙来攘往中蹒跚,礼让从后赶来的脚步,避着摩托。到了公寓我仰呼“306”,始终无声。正要绝望,面对面101房间,窗帘小小心心撩起一角,慢慢露出一小女生房客的脸。三个人喜出望外进了家。

我的书房,卧室,乒乓球活动室,都在六楼。没有电梯,不少客人就在一楼堂屋留步。“贵州到云南,又将近六十年不见,莫说六楼,八楼也爬!”“你莫吹牛!”“爬不动你背我。”逗得夫人大笑。文骏兄,眼镜深度,头发花白,行动有些滞缓,依稀八旬之貌,但当年的气韵和气场都在。1955年遵义市举办首届乒乓球大赛,选手过千,高手林立,年龄最小年仅14岁的他,一路过关斩将,一举夺得冠军,一下全市出名。不少人说,他眼镜后面炯炯灼灼的眼神不知蕴有多少潜力!但他,低调,文静,平和,一种说不出的风度和优雅,为有格调的青少年心之所仪。而过高的女生回头率,又是我们这帮也想博女生眼球的调皮鬼的偶像。他高一因恙辍学,到遵义最大的医院一边治疗一边在名医手下研习中医,不久便弄得比给他治病的名医更有名气,成望闻问切、悬壶济世一把好手。“塞翁失马”之福,被这头“骏马”弄成极致,搞得街谈巷议,特别是他治愈的病员四处津津乐道。

登六楼进书房必然谈书。虽然住一条街,过从甚密是我1958年初中毕业失学失业和他高一有恙辍学之后。而将我们连结成兄弟的,是拥有一大片空阔草地,其上古柏参天,教堂壮丽屹立,离我们两家都很近的一座正方形庞大院落——遵义图书馆。夏天有开水凉茶,冬天有火炉热炭,所有藏书对读者开放,让我们可以终日读书,终日有书读。我专读文学书,特别是激发热情,让我热血滚沸、心潮澎湃的书。文骏兄除文学,还读医学、哲学、社会学著作,甚至宗教伦理的书。有一天读了艾青的《大堰河——我的保姆》,出了图书馆我还不能平静,要文骏兄找两个朋友到我家听我朗读。我的母亲曾断了妹妹的奶做保姆,腾出乳汁哺育别人的孩子以换一家三口的生存。一个夜晚,妈妈抱着别人的孩子怀里吮奶,妹妹在矮凳子上恹恹睡去,我几乎哭出声来。父亲去世三个月生的妹妹,四岁死在母亲背她去医院的路上。几次哽咽,几次飚泪,我才把全诗读完。诗的最后:“大堰河,我是吃了你的奶长大的你的儿子,我敬你,爱你!”已是声泪俱下的痛呼。文骏兄还记得这一幕,栩栩如生讲给夫人,又转过脸对我说:“当时我就觉得,你会成为诗人,成为作家……”

六十年后文骏兄还这样说。那天在图书馆,我好几次情不自禁读出一点声音,立刻被周围人瞪以白眼。

文骏兄和我同住的街称“子尹路”,以西南大儒、清代大诗人、遵义人郑子尹的姓名命名。街上除了有万分珍贵的辉煌文物“遵义会议纪念馆”,还有鲁迅先生论中国乡土小说提到的作家蹇先艾先生家的世族公馆。1950年代写出让中国文坛瞩目,得侯金镜先生高度评价的《小姐妹们》名篇的傅泽先生,家宅也在街上。我告诉文骏兄,退休后埋头读报读书,才读到杨键先生的专栏《母亲》一文,才认识了在他名目下生活和居住了十多年而对他一无所知的先贤先辈先驱——郑子尹:

“钱穆说清诗中他最喜欢贵州遵义人郑子尹,他说郑子尹一生都住在家乡,并非做过官。他的伟大处,在他的情味上,他是一个孝子,在母亲墓地筑了一个园,在那里读书写作,并回忆母亲的生平言行,拟其口吻,逐一录载,得六十八条,题名《母教录》。……由郑子尹一例,我们可以看出,中国的文学是贴着真实的人生发展的,所以我们到今天还能看见一个真实的屈原,一个真实的陶渊明,一个真实的杜甫来……”

我将2017年4月28日网购的郑子尹全集《巢经巢诗钞笺注》四卷,一豁愣从书架取下,交文骏兄和夫人览阅,还讲子尹路认识恨晚,讲蹇先艾和傅泽。讲一天黄昏,傅泽先生从纪念广场经纪念路回子尹路的家。他是遵义三中老师,我是遵义二中学生,他不认识我。那天,傅先生,傅老师,一个人,反剪双手,头微低,沉思踱步,不时轻踢一下路上的石子。能够见到作家像这样,我十分兴奋,跟在后面,亦步亦趋,望着前方踽踽背影,饶有兴味地领略作家的孤独思索和孤独行走。傅泽先生1960年代再写出名篇《活愚公》后,在子尹路,英年早逝。那次以后再没见过傅先生傅老师,但那踽踽背影一直在我前面,可以说影响了我的一生。文骏兄说傅泽先生是他姐夫的亲哥。文骏兄家族的四位举人一位进士,也全都在子尹路。

“离开遵义也不说一声,悄悄摸摸……”文骏兄兄长般数落。“过后还到子尹路321号附6号去找,已是别的人家。房东说去了云南,所有行李只一皮箱书……”

那皮箱书母亲不让我背。由她背去车站上车,领着儿子启程终得回去的故乡。车站在新城,家在老城。我跟在母亲后边,很长一段路。比30年后我哭着喊着送母亲归葬青山的路,长很多……

“不要哭嘛!又不是娃儿!”夫人叫起来。遵义人说“娃娃”是“娃儿”。

“到今天也不离开伯娘的村庄,也学子尹?”副省长问。遵义话,“伯娘”是“伯母”。

我慌了。郑子尹同我们,一是天上龙,一是地下虫。“不是学,郑子尹是学不来的。是自然而然,做……”

1927年1月19日,母亲的村庄——下关七五村,遭遇天大的灾难。几位拉一支队伍啸聚山林、占山为王的七五村人,被当局封官招安。本来可无事或有事也不大,但几个头目为官阶内讧,二把手将一把手击毙。早就按捺不住的当局便以此为由,动用军队在这天清晨剿灭七五村。我的外祖父和外祖母领着三姨和母亲逃往深山彝寨也不能幸免。外祖父吞金死在押解途中,外祖母、三姨和母亲被关进大牢。关了五天外祖母遭斩首,肚内胎儿突然躁动,十分负责的军士又往腹部补了一刺刀。七岁的三姨跟团长回会泽,五岁的母亲被县长收留。母亲和我是最后回归家园的七五村人,也是家族的最后孑遗。回来了就不能走。有三次昆明另谋高就的机会,也未动心。

轮到副省长和夫人眼里泪光,成“娃儿”。

回大理是1962年3月,三年自然灾害不久。全国人民都艰苦。母亲和我,城市居民一下子上荒山务农,也比全国人民艰苦不了多少。而且故乡的苦不是漂泊的苦,有家园没有流离,纵然落叶纷纷、黄叶遍地也有根在。我的六楼书房面南一排大窗,随时可与我牧羊三年的青山相望,将所有艰苦交青山沉淀,将艰苦之后才会有的东西交青山永存。因1960年和1962年《山花》和《四川文学》发表了我的诗作,我一边牧羊一边狂热写诗,四处投稿。一些诗句五十多年后还记得。譬如写母亲和我回故乡:母亲的忧伤烙印着历史的册页,我的欢乐寄寓在幻想的诗稿上。牧羊荒山爱情也荒原,把大自然写成自己又渴望又恐惧的爱神:一天三晴三雨,一天彩虹三次,大自然折磨年轻的牧羊人,无情地妖娆和美丽,如诱人向其膜拜的少女。还不知天高地厚:小鲁孔丘叹凤麟,塞外苏武奏苦声,捧诗吟诵千山去,大笑古时放羊人。

我将这些诗句一一朗诵,三个人,情融一团,理生一处,嬉笑怒骂,皆成谐趣,都没想到,会这样乐在一起。

副省长和夫人双双站去窗前。十年前,青山满目。而现在,我放羊的牧场已被层层叠叠的高楼遮蔽,只留忽隐忽现的峰线。但两人,还尽力挺直身子,引颈遥望,指指点点,寻找不停。就像这两天找我,不放过任何一点扑朔迷离的线索。遵义时我叫“康庆平”,父亲给的。回大理立家族随母姓,更名“张焰铎”,自己取的。族别也由汉族随母改成白族,给他们的寻找造了迷津。

遵义像子尹路发小这般古道热肠牵挂我,我对遵义也有羔羊跪乳的怀愧念想。2018年12月28日,我将我的两种文学著作各十本寄赠母校遵义二中。母校将荣誉证书,一封长信,简报,和母校容颜的四张照片寄我。想不到文骏兄从夫人手里一把将长信夺走,他要朗读。这位当年分管文化和教育的副省长,读得格外深情。夫人任宗永的初中也在遵义二中就读。长我五天是师姐,矮我一级是学妹。我们从校长讲到老师,从教导主任讲到当年敲钟指挥上下课的赵大爷。他的一丝不苟就像他亮亮的经常引以为荣的光头,严格得一发不生。

副省长一直就读于遵义四中,但二中的名角儿他都晓得,佼佼者还是朋友。我说他有政治家基因。有文章说周总理,凡是角儿,过目不忘。我们望着文骏兄也笑起来。两个遵义二中的校友很快结成统一战线,硬把当年大批判念念有词的“三名三高”冠冕给文骏兄:乒乓冠军,体坛名将,名气高;青出于蓝而胜于蓝,医界大咖名医,声望高;晚年恶攻诗词书法,七十九岁还破例任“贵州省老年书画研究会”会长,成诗词书法名家,地位高。

“莫挖苦,莫挖苦……”文骏兄叫苦不迭。

接着,语言沉实,语音诚恳,又像遵义图书馆春夏秋冬在那大院子里一同读书的朋友:

“前两名两高,水到渠成。后一名一高,险象环生,稍有不慎,水泼渠毁。”

以名医入仕,从遵义地区副专员,到副省长、副主席,将近二十年,他身侧,他四周,不少有能力有雄心能够再办很多好事大事的同仁、同僚或同事,溺浮宦海,沉沙折戟,走上不归路。“其中教训,要搞第三者。”他顿了顿,镜片后面依然炯炯灼灼的眼神,因搞了一个脑筋急转弯的小游戏而狡黠地向我们闪了闪。“除了当事双方,还必须有第三方:监督方、见证方。这不是小三,是大三,重三。”之后,讲他拨了一百万给贵州大学扩建图书馆,过了很久,校长、教授见了他还点头致意。这一百万做对了,其他的几百万、几千万、几个亿,是不是都对了?“这时,超出当事双方的第三者,谁也不会委派,也委派不了谁。就自己,把一辈子读过的好书,把尚存心底的良知,把所剩不多的想象力,都吼来,活成一个知根知底的第三者,听你阐述,听你辩解,听你忏悔和愧疚……”遵义人常把“叫”说成“吼”。

他缓缓端起茶盅,重重呷一口,带着响声和喉结的滚动,吞下去。

嗫嗫嚅嚅,咕咕哝哝,甚至有点哼哼唧唧,如自言自语——

“最强大、最有力量、最不可替代的第三者,就是超越了自己,去与自己的灵魂交流和对话。……省得进了监狱再补课!”

夫人和我都听见了。三人静默好一阵。我也任过两年多文化馆长和八年半文化局长,经手的工程量也近亿元。

时间过得快,心还静默着,还没从方才的情景返回,夫妻俩便要忙回住处赶上晚餐,丝毫没有在我家留饭的意思。我退休前著文学著作四种,其中一种获国家奖。退休后也著了四种,尽管帕金森症已经五年糖尿病两年。我选了比较属意的近著一种赠副省长。文骏兄则把备好带来的一帧条幅赠我。所撰诗句用大篆书得峰回路转,气势勃然:

柳叶绿飘千巷雨

桃花红洒一溪烟

是要说我们这代人,一路风雨兼程,一地桃红柳绿,与共和国共命运了七十载!

送到村口,回程照样出租车。我要付款,夫人厉喝:啷个行!遵义话,这不行!一个下午的龙门阵,夫人一杯白开水,文骏兄一杯下关沱茶,续三次水。两只茶杯皆桌上所取,非自带,都是当年到朋友家串门子的习惯。从见面到离开都叫“康庆平”。家住省会贵阳,明天考察团离大理,还是约我“遵义见”。一切,依旧,依然,都遵义,都儿时!

文骏兄走得太急,对他最缘份最给力的乒乓球,也只是进我的活动室无限深情地轻抚一下球拍。

当晚,继老妻和她的伙伴们之后,我也去老州礼堂看孙子演出,是白天的酬宾节目专为家长们重演一次。孙子从少艺校的小不点,到云师大艺术传媒学院团委副书记、学生会主席,所有演出包括广场演出我都没有看过。这次他带了9个同学从昆明来大理给两个幼儿园编排节目,三个重点节目还担任主演。小家伙舞台上一蹦一跳,一招一式,一笑一颦,其投入、专注、沉迷,包括满头汗珠和张嘴喘气,都给我震惊,节目演完即发微信。他很快回复:一点不奇怪!就像爷爷对文学对写作一样。我们都在做各自喜欢做的事!然后六个狂笑的表情包和六枝玫瑰花。

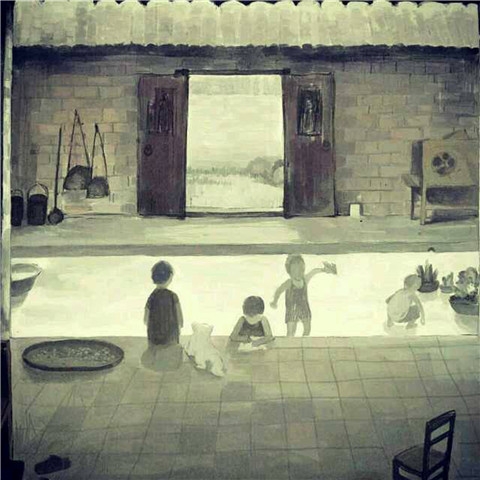

20多个节目一个半小时。晚上7时开始,8时半结束。两园幼儿八百多,演员就四百多,而且以三岁四岁为主。他们不求整齐划一的精彩。相反,小不点们一时在舞台上找不着北,还更真实更天真因而更感人。三岁四岁的小不点在空阔高宽的舞台上,那么小那么嫩那么鲜,像刚出土的幼芽。两手张开,头和身体一动,又像花朵想使劲开放。四百多位演员的六七百位家长像我一样,想不到他们的儿女和孙辈,这么幼小就会这样出色、这样多才多艺、这样情商和智商双高。礼堂不时传出掌声喝彩声。

演出完毕,无法出场。谁也没想到,干旱了三个多月渴水盼水的大理,骤然来了一场痛痛快快的及时雨。听着久违的飒飒雨声,孩子们不卸妆,参演的老师也不卸妆,家长们还像看演出时一样兴奋。那欢乐那喜悦那快活,仿佛这场雨,下了半个小时还不停的久旱甘霖,是他们这场精彩的歌舞,从比天空还高的高处,从有雨的远方,唤来的!雨稍住孩子们便往雨里跑,这时又像幼芽,像花蕾。我同他们一道跑起来,也没要伞,只想在十分珍贵的雨中,不错过花朵绽开、幼芽破土的声音!

无限恼恨帕金森症使我年迈的脚步大不灵便。

披一身雨回家。晚上9时45分,不顾打扰,给文骏兄发去短信:

“马副省长,日间您把遵义和儿时装满我家我心,夜里久旱逢甘霖将我彻底儿童。情感,记忆,甚至聊天,只要真诚,只要出自肺腑,也都能感天动地。人在做,天在看。人在说,天在听。——我信!”

文章评分

1分 2分 3分 4分 5分

文章评论