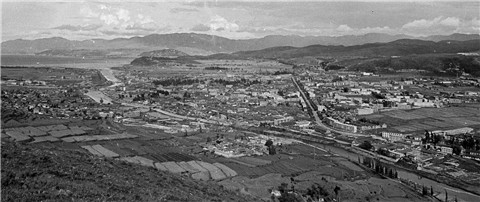

下关,其含义为下面的关口,历史上南诏国在建都太和城以后,分别在下关和上关建立卫城,设立关口。按照苍山洱海方位,下关位于洱海出水口,地势处于洱海下方,上关位于洱海进水口,地势处于上方,故有上关和下关的称谓。在地方史志和民间传说里,洱海通常会被比喻为一条龙,因此上关也被称为龙首关或龙首城,下关则称为龙尾关或龙尾城。

自古以来,下关就是重要的交通枢纽,西南丝绸之路和茶马古道在此交汇。在南诏和大理国时期,下关是重要的卫城,也是天宝战争的主战场。元朝时,下关隶属大理路太和县和赵州管辖,1913年下关以西洱河为界,河北为大理县管辖,建制为玉洱乡,民间称为关迤,河南归凤仪县管辖,称为关外。1950年,合并关迤、关外,建下关特别行政区,直属于大理专员公署。1983年,大理县与下关市合并,成立大理市,在城区设立下关办事处。

我在下关生活、工作了半个多世纪,与下关的一些老街道,以及那些生活在下关老街的人结下了不解的情缘。

龙尾街上话寿康

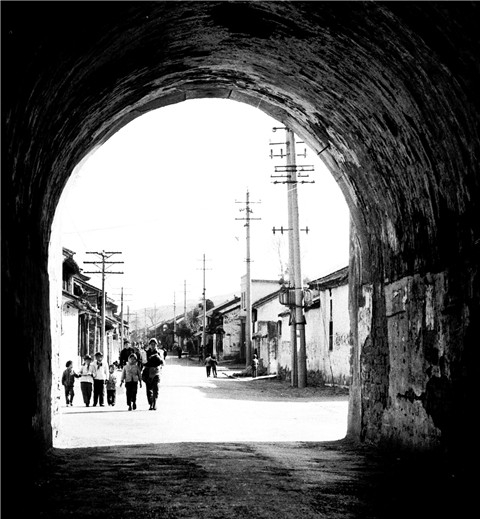

龙尾关是南诏王阁罗凤于唐朝开元二十九年(公元741年),自蒙舍川迁居太和城后所建,是拱卫首府太和城的要塞和堡垒,素有“滇西锁钥”之称。古城历经唐、宋、元、明、清各朝至今已有1270年的历史。而龙尾关一直是茶马古道、南方丝绸之路——博南古道的要冲。古人云:“万里云南道,壮哉龙尾关,气吞西洱水,势扎点苍山。”其雄伟气势,扼苍洱之险,构成了苍山洱海的“珠联璧合”之势。

1950年我6岁,与父亲从凤仪坐着小马车来到下关,跨过黑龙桥来到龙尾街上。这条街位居龙尾城的中轴线上,呈南北走向,北高南低,高差近60米,道宽4~5米,整条街由青石板铺路,街道长约800多米,临街两边商铺云集,大多是两层楼房。

我们沿着这条依青山、傍秀水的龙尾街缓缓而行,来到龙尾街旁刘家营的一块宽阔山坡上,只见这里摆满了各式各样的皮货,有黑色的猪皮、金黄的牛皮,生意十分兴旺。我跟着父亲这个摊点看看,那个摊位选选,一共买了十多张牛皮。父亲将皮卷起来捆绑好,背在身上,回家帮别人做鞋底。

沿着龙尾街往下走,我说口有点渴,父亲就带着我到二井巷。据说二井的历史也很悠久,公元739年,南诏王阁罗凤筑龙尾城时挖掘井源,迄今已有1700多年的历史了。来到二井,只见井分三塘,上面的一塘用来汲水,中间的一塘用作洗菜,下面的一塘用来洗衣。井水清且浅,探身就可掬一捧而饮。我们拿起放在井边的一把小勺,掏起井水就喝,清冽甘甜,十分解渴。

这条街上的长寿者较多,古俚语云:“不吃仙草寿比南山,常行于坡与鹤同龄。”于是人们将这大坡名为“寿康坡”。又由于这里的百姓经常在这里买卖豆糠,又俗称“豆糠坡”。这一雅一俗的叫法,亦各有其妙,让人品味出不同的韵味来。

文献街上诉桥梁

我1963年昆明水利学校毕业后,被分配到大理州水利工作队工作,单位就在文献街29号院内。这条街全长仅200多米,紧临黑龙桥。此桥正对“下关风”风口,桥上清风习习,桥下流水依依,好风如水,清景无限,故此桥曾以“清风”二字名之,堪称妙趣。又因大桥横跨洱河南北,宛若一条巨龙,所以“黑龙桥”又因此而得名。

据史料记载,黑龙桥始建于公元8世纪中叶南诏国阁罗凤时期。据元代郭松年《大理记行》描述:“川行三十里,至河尾桥(黑龙桥)即洱水之下流也,架木为梁,长十五丈余,穹形饮水,睨而视之,如虹霓然……”元代以前此桥为木桥,后又改为石桥、石拱桥,解放后建成现在的钢筋混凝土双曲拱桥,桥全长87米,宽10米。回族起义英雄杜文秀曾撰联“一条黑龙跨南北,十万骡马驮东西”,形象而生动地描绘出它昔日的辉煌。

在我工作住址的右手边,是昔日著名的子河桥。子河的来历与黑龙桥有关,是当年建黑龙桥时开挖的一条人工河流。由于西洱河河宽,水深,流急,于是在黑龙桥东边筑了一座临时大坝把西洱河水堵住,再根据地形、地势在水坝上方的南侧开挖出一条小河,把西洱河水引导到黑龙桥西边,回流入西洱河的河道。这样堵疏结合的办法,使黑龙桥的河段成为干涸的沙石滩,方便了工匠们施工。

别看这条子河只是一条小河,它可是与老下关人民的生活息息相关。凡是家里办红白喜事,或者逢年过节,人们都要到小河边的菜市场备办副食、蔬菜、水果等必需品。菜场虽小,但种类齐全。凡是星期天,我都会到这里选购自己喜欢吃的东西。

风雨沧桑天宝街

在西洱河边上,有一条著名的天宝街,此街因有“天宝公园”而得名,园内古木幽邃,碑石林立。迎面一座用大青石砌成,好似一座小山丘的建筑,就是著名的“大唐天宝战士冢”。古墓直径20公尺,高5公尺,墓两旁刻有邓子龙和郭沫若的题诗。

1996年,香港凤凰卫视派记者到大理来拍摄关于天宝之战这段历史的电视纪录片,我应邀参与。那天我带着他们来到天宝公园,在墓前的草地上介绍了这段历史。天宝十年(公元751年),唐王唐玄宗派鲜于仲通率八万大军南征,在南诏王阁罗凤的率领下,与吐蕃合力反击,唐军全军覆没,死者六万余人。天宝十三年(公元754年),唐王朝又派云南郡都督兼侍御史,剑南留后李宓率兵七万,加上广府节度使何履光的三万大军进攻南诏。经南诏与吐蕃军的内外夹击,李宓部队弹尽粮绝,加之水土不服,疾病交加,导致全军覆没,李宓沉江而死。两次天宝之战唐军共死亡二十万人。“流血成河,积尸壅水,三军溃衄,元帅沉江。”四句话就是当时的真实写照。战后,南诏从道义出发,同时为表阁罗凤忠唐的决心,将阵亡将士的遗骸收集起来,祭而葬之,修筑了眼前这座“万人冢”和在凤仪地石曲村附近的“千人堆”。传说当年西洱河一带每到夜晚,就有鬼哭狼嚎之声,四周群众既害怕又不得安宁。这时云南点兵官邓子龙写了一首吊诗:“唐将南征以捷闻,谁怜枯骨卧黄昏?唯有苍山公道雪,年年披白吊忠魂。”安抚了这些异地的唐将,从此下关这片古战场一片安静。

在天宝公园的对面,就是下关印刷厂,当年的《大理报》以及一些书刊、杂志等印刷品都在这里印刷。当年的印刷还处于铅与火的时代。只见满屋都放着一排排铅字,排字工人们正对着稿件,认真地寻找着一个个铅字进行排版、组版。如果有照片,还得经过翻拍、冲印、制版后再放入版面,按照版式设计,拼凑成报纸版面,整个版面排好,校对无误后再送印刷车间。

如今从写稿、改稿、排版、发稿到制图都完全用电脑操作,既方便、准确,又快捷、高效,真得感谢高科技带来的福音。就让那段铅与火的印刷时代,载入史册,留在人们的记忆中吧!

在下关有一条古老而繁华的街道,杂货、食馆汇聚,商铺、茶室林立,这就是有名的振兴街。

在东边的街口上,有一家名叫“小桃园”的饭馆,这里最出名的佳肴是“砂锅鱼”,这是白族传统的美味食品。一天,我的几个老同学从昆明来下关,我就带上当年8元钱一瓶的茅台酒,请他们到这里品味这道佳肴。对于这道佳肴的做法,我非常好奇,于是走进厨房,想一探究竟。只见厨师把几尾活蹦乱跳的洱海鲤鱼刮洗干净后,放进白族人烧制的、专门用来煮鱼的土陶砂锅里清炖。然后再加上鲜鸡肉、火腿、鱿鱼、金钩、冬菇、笋片、豆腐、腰花、蛋卷、猪肝等20多种配料,放在炭火上烧煮半个多小时。当砂锅端到餐桌上时,锅内的鱼汤还在不停地翻滚,散发着浓郁的异香。大家不由地往锅里一看,只见砂锅里是一尾银亮的鱼,周围码着金黄的蛋卷、翠绿的青葱、雪白的豆腐、鲜红的火腿,五色焕然。同学们纷纷拈匙提箸,品尝后大呼这道菜鲜美清香,十分爽口,真是色香味俱全。

正吃得高兴时,老板走过来悄悄对我说,刚刚有个渔民从洱海里打到几尾弓鱼,问我是否愿意品尝。我毫不犹豫地回答他,赶快做来。要知道这弓鱼可是洱海最著名的特产啊!由于它能以嘴衔尾,跃出水面,形象如弓而得名。弓鱼喜逆水而上游,决不回头,游不上去就弓着腰射向前面,以致能沿着苍山十八溪游上苍山顶。

厨师拿着10多条体形不大,每尾重2~4两的弓鱼刮洗后,放进锅内煮,不一会就端上了桌。弓鱼吃起来肉质嫩软而细腻,籽多、刺少、苦胆小,其味香甜鲜美。难怪明代学者杨慎赞之为“鱼魁”,清代学者师范曾为它吟下“内腹含琼膏,圆脊媚春酒”的动人诗句。

在往回走的路上,一家茶室传来一阵说评书声,大家兴高采烈地迈入茶室,老板给我们端上盖碗茶,我们要了两盘瓜子,边品茶,边听评书。直到《说岳全传》讲完,我们才依依不舍地离开,回住地休息。

鸳浦街上玉龙井

从振兴街口横穿过人民路,就来到了鸳浦街。当年的鸳浦街与并排的紫云街,是下关地区最繁华的两条商业街。这里商铺云集,服装店、家具店、小食店、缝纫店一应俱全,特别是家庭用的锅、碗、瓢、盆以及妇女用的针头线脑应有尽有。外地人到大理购买货物,首选的就是这两条街。在鸳浦街上,给我印象最深的是在街的中段有一口“玉龙井”,井水清澈,过路行人口渴了就在这里喝上一勺水,顿时干渴全消。当年因没有汽水、棒冰之类解暑消渴的冷饮,在这里喝口井水就可解除疲乏。我记得关于玉龙井还流传着一副对联 “天生玉龙身长七五”,将下关的天生桥、玉龙井、深(身)长村、七五村四个地点联系起来,十分形象巧妙。上联出来后,难倒了许多人,至今也没有理想的下联,可算是一副绝对了!

建设路上亲情深

如今下关市区最宽阔的路要数建设路了。可在20世纪60年代,建设路却是一条尘土飞扬、房屋稀少的道路。现在的金沙林勘一带原来是荒地和水塘,南诏宾馆则是原来的鹤庆会馆,建设路的南面是一幢三层高的下关饭店。说起该饭店还真与我有缘。当年的党代会、人代会、政协会的食宿都在这里,我负责会议的广播宣传,早、中、晚都在饭店的广播室进行宣传报道。这样一来二去就结识了饭店的一位女服务员。后来我俩经过多年的相处、相知、相爱,终于在1976年喜结良缘。

l978年7月29日晚,妻子临产,我立即将她送往市医院。当年的市医院就在下关饭店隔壁,条件十分简陋。前面是两层高的楼房作为门诊和看病室,后面的住院部仅有6~7间平房。妻子在第二天早上生下儿子后就住进了妇产室。这间不足20平方米的房间内,放着10张高低床。妻子被安排在上床,我一个男人在里面招呼,十分不方便。

为了照顾好爱人和小孩,我只好打电话回凤仪,请母亲来帮忙。当时的邮电局就坐落在建设路口。要打长途电话,首先得挂号,等值机员把对方联系上,叫到电话机旁才能通话。打一个电话得等半个多小时,有时信号不好,还得大声呼喊,幸好每部电话都有一间小房,互相才不会被干扰。

市医院旁就是当时最大的单位——下关总站了,开往昆明和各县的班车都从这里始发。当时开往昆明的班车是一天两趟,票价6元,需要两天才能到达。第一天住南华或楚雄,第二天下午4点多钟才到达昆明。开往各县的班车,有的县是一天一趟,有的是两天才开一趟。

人民街上倾心血

在下关镇,有一条现今在市区街道名录中已找不到原名称的街道,但它曾是大理政治、经济、商贸和文化娱乐中心,在大理下关乃至滇西历史上辉煌一时,为大理地区经济社会发展发挥过重大作用,它就是下关仁民街。此街后来改为人民街。

当初建街道时,由大理“喜洲商帮”锡庆祥商号创始人董澄龙先生之子董仁民先生捐款资助,故以其命名为仁民街。此街以衡和、复春和、锡庆祥、万通、义顺昌、述德庐、鸿兴号、远盛昌、元春茂、福顺昌、永盛兴为代表的白族民居建筑,无论从美学角度,还是从设计布局、建筑格调、工艺质量和实用价值等方面审视,都可称下关第一街。

大理白族自治州成立后,大理地区的主要党政机关都设在仁民街上。它集中了中共大理地委各部门及州人委所属的州财政局、民政局、轻工局、交通局、纺织局、文教局、卫生局、农牧局等十多个单位。当年我在的广播局就处于文教局和卫生局之间。

在我们办公的老地委会上面,就是州礼堂。除大理白族自治州成立大会于1956年11月22日在师部广场举行外,其它一切会议都在这里举行。州礼堂因“文革”被毁,后又重新修复,改为新州礼堂。

在老地委会对面,有个小礼堂长期空闲。当年革委会生产组让我组织并参与建设大理州三电厂,我从各单位借调了十多位无线电专业的同志,带他们到昆明无线电厂学习,回来后就在小礼堂内生产收扩音机、四速唱机等广播器材。

就在这条全长近两公里的人民街上,我整整生活、学习、工作了30多个春秋。这里的一砖一瓦,一草一木,都能轻易勾起我曾经的回忆。在下关生活、工作的半个多世纪的岁月里,我的足迹还遍及西大街、文明街、兴盛路、吉昌路、万花路等街道。下关的每条老街,都折射着时代的变迁和发展,除去历史的硝烟,抹去古旧的痕迹,迎来新城的朝晖。相信经过几代人的勤奋努力,下关的街道布局将更加合理,功能将更加齐全,环境也会更加优美洁净,让居住在这里的人们生活得更加幸福安康!

文章评分

1分 2分 3分 4分 5分

文章评论