或许是出于一种职业的习惯,每当向外地朋友介绍起大理,笔者都无不自豪地认为:大理,就是让人一辈子最想在此读书的地方。然而,这样的说法并非没有根据。

第一是大理绝美的自然风光和怡人的气候。坐落于云岭山脉南端的大理坝子,得益于苍山、洱海珠联璧合的造化之奇与钟灵之气,独塑了大理“下关风”“上关花”“苍山雪”“洱海月”的四绝奇景以及温和湿润、四季怡爽的高原气候,被认为是“最适宜人类居住的地方”,明代状元杨慎曾在诗里赞道:“天气常如二三月,花枝不断四时春。”翻开各种书刊典籍,古今文人避寒与消夏的读写故事并不鲜见,然而在四季如春的大理,寒暑易节与时令变化绝不会影响你倾心攻读,相反会让读书求学成为一种享受,形成见贤思齐、宁静致远的崇高心境。

其次是大理厚重的人文积淀。大理,自古历史悠久、文献众多、人文蔚起,享有“文献名邦”的美誉,被称为“古今天下第一长联”的《大观楼长联》中,“汉习楼船、唐标铁柱、宋挥玉斧、元跨革囊”均与大理有关;《南诏德化碑》《元世祖平云南碑》是研究南诏、大理国历史、文化和军事的重要史籍,古诗《游东洱河》《思乡》被收入《全唐诗》,《南诏中兴画卷》《张胜温画卷》和“石宝山石窟”是不可多得的艺术奇珍;曾撰成都武侯联的赵藩、题写南京“总统府”的周钟岳、中国共产党第一代党员之一的张伯简、曾任东北抗联第二路军总指挥的周保中和被斯大林称为“战略专家”的军事家杨杰,均出生于大理。厚重的历史人文积淀,营造了读书养气的良好氛围。

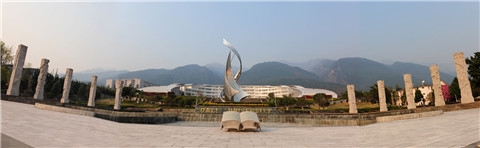

第三是大理拥有一系列可以宁静读书的美丽校园。在漫漫历史长河中,世居大理的各兄弟民族一直秉持包容接纳、厚教兴学、崇尚礼仪的优良传统,成为大理教育长久兴盛的重要推动器。在茈碧湖畔一个叫“历头”的小村背后,至今存有创办于明景泰年间(公元1450年至1456年)的龙华书院遗址,这是三滇大地最早的官办书院;抗战时期,华中大学(今华中师范大学)曾迁建大理办学8年之久,西南联大亦在此有过办学经历;1958年至1961年,云南省曾在大理创办滇西大学。众多历史渊源,不仅为大理留下许多珍贵的文献,还传承和积累起许多重要的教育经验。新中国成立后,特别是改革开放四十年来,大理教育全面蓬勃发展。位于大理古城东西中轴线上古色古香、花团锦簇的校园——大理一中,最初是清末曾任云南提督、于1885年在抗法战争中阵亡殉国的白族爱国将领杨玉科创办的西云书院,至今已度过140年华诞,成为云南省连续办学历史最悠久的中学,学校现今拥有图书12万册,生均70册,并且存有西云书院时期线装书9400多册,是全省藏书量最多的高中之一。而位于大理古城以西、屹立于苍山洱海之间的大理大学,容大理田园风光,纳苍洱锦秀之气,并因其“山水中的大学,大学中的山水”的独特景致,被称作是中国最美的校园。

如此说来,这样一个最适宜人读书的地方,应该一直文化昌达、人才辈出才是。但事实上,因历史、交通及经济发展落后等多方面原因制约,过去大理各地的教育和文化依旧十分缺失。在笔者老家洱源一个依山傍水的村子,那时一半以上的老人都是“睁眼瞎”,混混沌沌大半生,连自己的名字都不会写。人们吃尽了缺少文化的亏,也因此出尽了洋相,据说早年一位村干部被选派到县里参加人代会,在卫生间里居然把香皂当糕点吃了;后来一个勤劳苦干的小伙,看准了蔬菜价格走俏,回乡承包几十亩地连片种植,却因缺少文化而没能正确使用化肥农药,使一年的汗水白流……诸此事例,不胜枚举。

知耻而后勇。沐浴着改革开放的春风,负重而行的大理教育开启了新的征程,各级各类教育全面蓬勃发展。进入新时代,大理积极主动融入国家“一带一路”和脱贫攻坚等建设,坚持以长远的目光对待白州教育的明天,以人民群众广泛关注的教育热点、难点问题为突破口,以滇西教育中心建设为目标,踏石留痕、不忘初心,全面开启教育发展新征程,仅仅例说一番五年多来大理教育发展的新成就,都让人无比豪迈——

2012年,教育部出台定点联系滇西边境山区工作方案;2013年初,教育部及直属高校首批挂职干部54人入驻滇西,大理教育在党的十八大精神引领下迎来新的机遇;2015年4月28日,经多方争取和论证,教育部正式批准滇西应用技术大学总部在大理筹建,次日,教育部发文批准大理学院正式更名为大理大学;2016年9月,经紧锣密鼓筹建,滇西应用技术大学迎来了第一批试招生学子266人;2017年5月,教育部批准滇西应用技术大学正式建立,至此,大理高等教育“两翼齐飞”的格局初步形成,组成了一个初具规模的大学群,使大理在一夜之间成为云南省唯一一个拥有4所高校的非省会城市。

而这其中,首先不得不说的是大理大学,在即将迎来40年校庆的今天,她已发展成为一所全日制在校生超过17000人的综合性大学,面向全国30个省(区、市)招生。搭乘教育部定点联系扶贫滇西边境山区的东风,学校同时被北京大学、清华大学等7所部属高校确定为学科建设对口帮扶单位。近年来,学校紧紧围绕国家“一带一路”建设,充分利用地缘优势,通过合作办学、科研合作、学术交流、师生互换和汉语国际教育等方式,积极探索和实践国际人才培养模式,至今已和22个国家、48所国外大学建立了教育教学及交流合作关系。据教育部公布数据,学校学历留学生人数在全国高校中名列第10位,并长期在西部高校中名列第1位。每年三月阳春,学校樱花竞相绽放,一年一度的“国际日”活动如期举行,在春意盎然、游人如织的开放式校园里,一个让大理走向世界的学术交流舞台不断绚烂。

位于洱海之东,与大理大学隔海相望的滇西应用技术大学,不仅是全国首批建设的应用技术大学,也是教育部定点联系滇西扶贫工作的重要纽带,承载着深化高等教育和职业教育改革,助推滇西脱贫开发、扶持产业转型升级的历史使命,同时还是我国西部地区第一所零起点筹建的本科学校,是全国应用技术大学建设的重要探索和尝试。在此过程中,大理始终将发展职业教育当作助推脱贫攻坚的“金钥匙”,五年间,经省政府同意,大理农林职业技术学院和大理护理职业学院先后挂牌成立,为地方经济社会发展搭建起新型的人才立交桥。

数据是最能说明一切的,在基础教育阶段,这些年,大理着力在优质资源建设方面下功夫,至今已在39所高中学校中建成省一级高中15所,在20所中职学校中建成国家级和省部级学校12所,并同时建成34所省一级示范幼儿园,高考综合成绩连续12年名列全省前列,满足了人民群众对优质教育的迫切需要。

走进新时代,承载新使命,赶赴新征程。教育是实现中华民族伟大复兴的基础性工程和先导工程。改革开放四十年的跨越,印证着“文献名邦”的教育蜕变,同时也把大理教育推向了腾飞的新起点。苍洱之间,这个让人一辈子最想在此读书的地方,正沐浴着新时代的曙光,蓬勃发展的大理教育继续逐梦远航……

文章评分

1分 2分 3分 4分 5分

文章评论