大理历史悠久、文化灿烂,素有“文献名邦”的美誉,深厚的历史文化底蕴赋予了大理独有的人文魅力和发展优势。大理也先后荣获“全国历史文化名城”“国家级风景名胜区”“国家级自然保护区”“最佳中国魅力城市”“苍山世界地质公园”和“中国十佳旅游休闲城市”等多顶桂冠。《视野周刊》将陆续带大家走进崇圣寺三塔、大理古城、南诏德化碑、喜洲白族古建筑群等地,探寻“文献名邦”的深厚文化底蕴。本期《视野周刊》让我们一起走进大理古城,一睹古城的风采。

大理古城东临碧波荡漾的洱海,西倚常年青翠的苍山,形成了“一水绕苍山,苍山抱古城”的城市格局。大理古城在唐、宋500多年的历史间是云南的政治、经济、文化中心,承载着大理的历史文化、宗教文化和民族文化。古城内文物古迹众多,是国务院公布的中国首批24个历史文化名城之一。

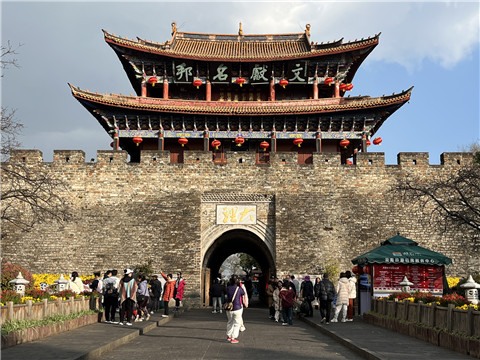

“大理古城始建于明代洪武十五年(公元1382年),实际上大理古城是原来南诏大理国羊苴咩城的一个延伸,在卫城基础上建的一座古城,方圆近2平方公里。大理古城内保持着典型的棋盘式结构,街道纵横交错,有‘九街十八巷’之称。”大理市名城文化遗产保护协会文化艺术顾问杨斌介绍,“南城门是大理古城四门之首,距今已有600多年历史,为古城最古老雄伟的建筑,是大理古城的象征和标志。城门洞里的砖块都是明代的,保存完好,是触手可摸的历史。”

“在清朝的历史上,有一个名叫偏图的人,在平定云南时立下了战功。公元1701年,偏图任云南提督,当时的提督府扎营大理。偏图在大理为官15 年,拒绝了康熙皇帝的提拔,坚持留在大理,因为偏图觉得大理苍山洱海比较美,历史文化厚重,是人杰地灵的地方。于是,康熙皇帝口谕赐了‘文献名邦’四个大字。如今高悬在文献楼上‘文献名邦’的牌匾,由偏图亲笔所写,斗大的绿字,苍劲醒目。这就是‘文献名邦’的由来。”杨斌说,“1961年,著名历史学家郭沫若先生游览大理时,亲笔题写了‘大理’二字,镶嵌在城楼门洞的正上方,与康熙皇帝钦赐、偏图亲笔书写的‘文献名邦’四个大字遥相呼应,金黄色的字体在阳光下熠熠生辉,更加增添了古城的历史厚重感。”

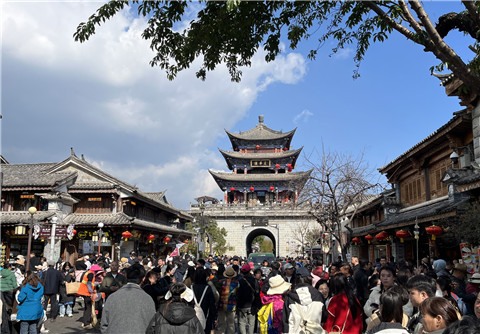

大理古城内,南北城门相互对称,而东西城门相错,南北由三条街、东西由六条街道构成了大理古城主要道路格局。

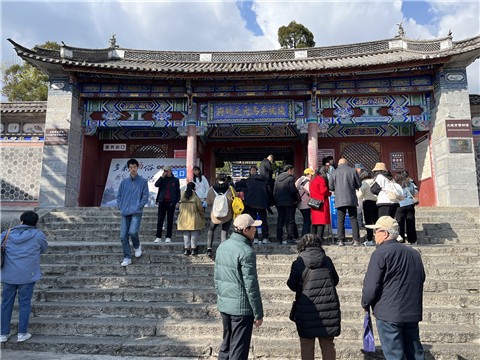

顺着大理古城的南城门一直往前走,映入眼帘的便是大理市博物馆。“这个地方就是原来的云南提督府,在明代叫巡府,到了清代以后就一直是云南提督府。再后来到了咸丰年间,杜文秀起义之后才变成总统兵马大元帅府,门口的石狮就是明代留下来的。”杨斌说。

云南提督府旧址作为保护和展示利用的成功典范,是云南省爱国主义教育基地。自改建成大理市博物馆以来接待了无数的中外游客,成为了大理历史文化名城的重要窗口。“提督”早已随着滚滚的历史洪流远去,而文明与传奇的故事仍在继续。

复兴路是大理古城主干道和最繁华的街道之一,连接南城门和北城门,复兴路两边的商铺保持了民清时期的建筑风格,是大理古城主要的商业街道。相比复兴路上的热闹喧哗,大理文庙里显得格外清净雅致。大理自古崇文尚教、文风沉淀深厚,位于大理古城内的大理文庙坐西朝东,内有照壁、泮池、棂星门、大成门、祭台及大成殿等。大理文庙内经常举办摄影展、画展、祭孔大典等文学交流活动。

“大理古城内保留着很多古建筑,蒋公祠就是非常典型的清代建筑。蒋公祠建于清光绪年间,是祭祀清代将领蒋宗汉的祠堂,是大理古城内保存最完好、最具白族建筑特色的清代祠堂建筑群,一进两院平面布局,由大门、过厅、碑亭、正堂和东西厢房及四耳房组成。”杨斌说。

如今,蒋公祠这座见证了历史变迁的建筑内,设立了大理非物质文化遗产博物馆,展示着扎染、刺绣、布扎、雕刻、甲马等大理的非物质文化遗产展品,为研究传承大理非物质文化遗产提供了基地,将大理的历史传承得淋漓尽致,散发着深厚的文化底蕴。

大理古城这座承载着历史的文化古都,见证了无数的岁月更迭,留下了丰厚的历史和文化遗产。大理古城内的房屋大多是土木结构瓦顶民居,街道由青石板铺设而成,历经岁月沉淀的古城别有一番韵味。现在,大理古城成为了备受游客青睐的旅游胜地。大家漫步在古老的街巷,走进大理的前世今生,探寻岁月留下的痕迹,感受大理的历史与文化之美。