他一生遭受磨难,度过苦难童年,求学立志,16岁就当上了抗战小兵,1949年考入黄埔军校;

他1950年成为一名解放军战士,1952年转业从事教育工作,被错划“右派”后,当了18年农民;

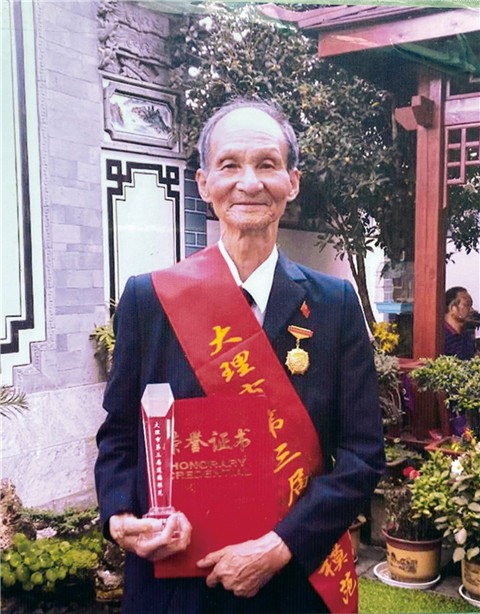

他2005年加入中国共产党,1988年退休后,积极主动义务进校宣讲延安精神、雷锋精神,被评为州、市道德模范,先后获得40多个奖项;

他,就是以94年的传奇经历,见证了百炼成钢人生轨迹的何云先生。

逢国危家难,立志求学

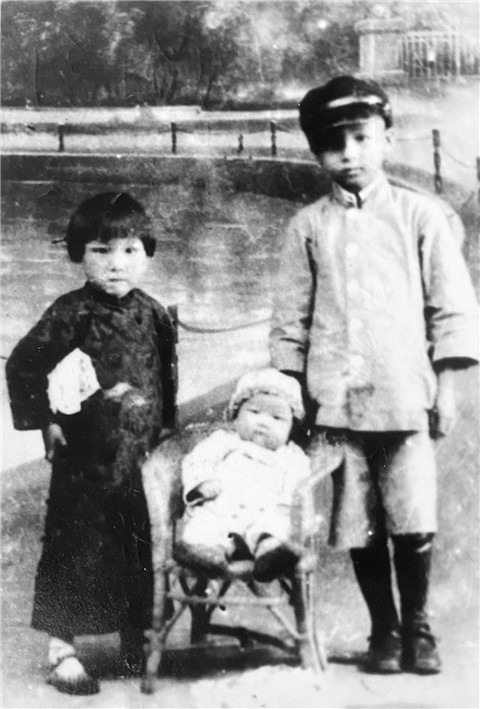

1928年,是我国近代史上多灾多难的一年,就在这年的7月16日,一个幼小的生命呱呱坠地于昆明,他就是何云,祖母和母亲将他的乳名唤作“小狗”。何云刚出生不久,祖父何鹏仙就被龙云斩杀于马市口,父亲何应中被抄家所累离家逃走。家人不敢前去认领何鹏仙的尸体,幸得一位仗义好友收尸掩埋在昆明西山脚下。

1934年,何应中毕业于云南陆军讲武堂第二十期,收编为国民党中央军校(黄埔军校)昆明第五分校,成为一名尉官被派往大理训练抗战新兵,全家也随其迁往大理。何应中升任独立营少校营长期间,率部到老君山剿匪,1938年患病死于大理苍逸医院。全家在祖母和母亲的呵护下,一家6口居无定所,食不饱穿不暖,度日如年。其时,家人只好将何云和妹妹送到大理一塔寺旁的“慈幼院”读书,后转到育才小学读6年级。1942年,何云考入大理县立中学读初中。

当抗战士兵,精诚孝国

何云从小就受到父亲军人气质的熏陶,对日冦的暴行充满了刻骨仇恨。上初中时,年仅16岁的何云就报名参加了滇西抗日游击总队,在楚雄设立的第三无线电台成为了一名无线通信上等兵。由于何云有文化、懂英语,学习认真、踏实苦干,仅两个星期就能熟记中英文密码和翻译,一个月后就能熟练操作。就在此时,传来了抗战胜利的消息,电台被撤销后,编入楚雄国民党第三军官总队通讯排,他当上了文书上士。在军官总队奉命开往南京整编途中,何云在重庆看到一则宪兵学校的招生广告,立即前往报名。谁知报名已经结束,但考官看见他求学心切,就拿出一张纸来,要求他将《总理遗嘱》默写下来。这可难不倒小何云,他用一笔秀丽的蝇头小楷,将《总理遗嘱》一字不差地写出来,使招生的老师都大吃一惊,高兴地对他说:“可以了,你快去报到吧。”就这样,何云进入了国民党宪兵学校教导一团,被编到三营九连四班。经过一年多紧张严格的训练,何云取得了优异的成绩,配发了呢子军装、钢盔和皮鞋,在毕业典礼上集体举手宣誓,糊里糊涂地成了一名国民党党员。

1947年,何云编入国民党宪兵第二十六团开赴广州。他以不怕吃苦、忠诚老实、取信于人的品质,赢得了上司的赞赏,升为下士宪兵,1948年被保送安徽芜湖宪兵学校深造。1948年11月,宪兵学校迁至重庆,何云任教育班长,这时他以出众的英语口才考入了国民党中央军校(黄埔军校)第二十四期。其时,中国共产党已派专人打入国民党内部策划起义。

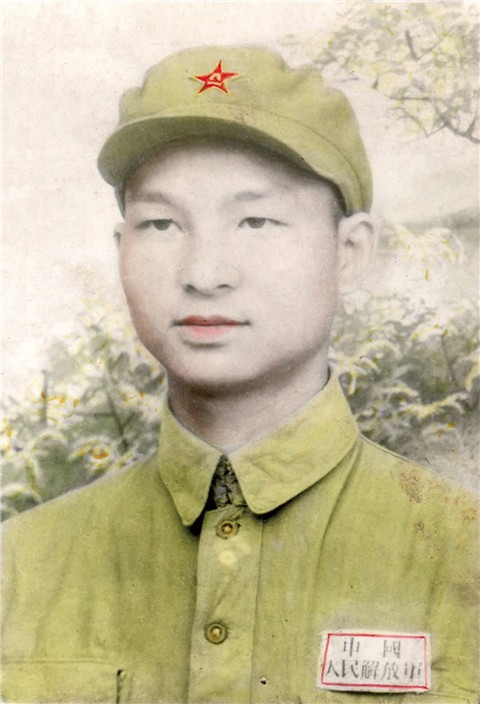

1950年初,军校起义后,正式编为中国人民解放军西南军政大学川西分校,何云成为了一名解放军战士。在军政大学学习运动中,何云写下了《思想脱离了蒙昧时期》的总结,立了一次功。

1951年,何云军大毕业,留任第八步校教二团班长,参加党训班学习,立下了为共产主义奋斗终身的决心。

1952年,何云转业回到老家大理,戴着大红花,受到家乡父老乡亲敲锣打鼓的热情欢迎。从此,何云结束了军旅生涯,走向建设新中国的革命征程。

忆流金岁月,苦乐俱尝

1952年5月,何云第一批应聘到永平县杉阳永和小学任教。当时工作和生活条件十分艰苦,没有工资,每月只领取100斤大米(每斤7分钱),除交学校25斤大米和3元钱作一个月的伙食费外,还剩2元钱可作零用。没有办公室,何云备课和批改作业均在寝室内进行,宿舍里也只有一张桌子、一张床和一盏煤油灯。学生上学要经老师三番五次到学生家里动员,有时还要爬山涉水、早出晚归,打着火把返回学校。尽管在那极其困难的环境下,何云仍然努力投入教书育人工作,抱着一颗火热的心,为山区孩子送去文化和关爱,成为把火红青春献给永平教育事业的第一人。

1954年,何云被调往曲硐中心完小任教导主任,并担任少先队辅导员。在曲硐中心完小,何云带着大家开展了一系列传播革命英雄主义、开发智力、科技创作等丰富多彩的活动。

天有不测风云,人有旦夕祸福。在1957年的整风运动中,何云因向组织提了三条意见,被划为“右派”,开除公职,送邓川姜寅农场劳动教养。在姜寅农场的四年里,何云被评为“五好”积极分子、拖不垮的“铁人”,得到各种奖励。1962年,何云摘掉了“右派”帽子,解除劳教,回到永平,经县委安排下放到羊街生产队当农民。在漫长的18年农民生活中,何云深刻体会到农民的艰辛、劳动的光荣,表现十分突出,做到了全心全意为人民服务。

1978年,党的十一届三中全会后,何云得到了平反,恢复了工作,调回曲硐完中任教。他不忘初心,加倍勤奋工作,以补回失去的光阴,一人承担起全校英语教学任务,并担任工会主席职务,使教学呈现出一派全新的景象。1988年,何云光荣退休,回到下关定居。

颂盛世吉祥,歌舞抒怀

何云自小就喜爱文娱,创作编写、说唱快板是他的强项。退休后,何云初心不忘、精神不退,每逢党和国家的重大方针政策出台,他都要认真学习,深刻领会,以形象生动的文字写成快板,并在不同场景进行演唱。

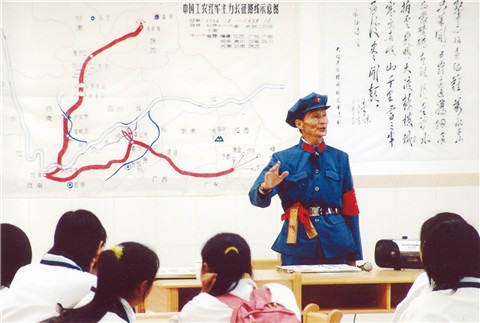

2003年,中央发出“延安精神进校园”的号召。何云主动向大理市延安精神研究会提出,志愿走进中小学校,向青少年学生进行延安精神的宣传教育,他的这一想法和行动,得到了领导极大支持与鼓励。为了营造宣讲环境氛围,增强直观效果,何云自费制作了《继承革命传统,弘扬延安精神》的巨幅横标,还制作了“延安精神:共产主义理想,全心全意为人民,实事求是干革命,艰苦奋斗永不停。雷锋精神:共产主义是理想,全心全意为人民,艰苦朴素,无私奉献,助人为乐”的醒目题板。他还制作了红军、新四军、八路军的全套军装,并购置了国旗、党旗、小红旗,自备了音响设备。他根据不同要求、不同内容和环境,声情并茂、载歌载舞地进行宣传表演,每场演讲都受到热情欢迎。许多学生发自内心地感言:“何老师,您就是我们心中的活雷锋,我们要以您为榜样,为共产主义奋斗终身。”有的还写道:“一位老人,一名教师,一套军装,一副快板,发挥余热,义务宣传,这就是何云老师,是师之魂、德之本。”几年来,何云先后到174所学校宣讲达276场次,听众累计人数达13万人次,真正成了大理州延安精神、雷锋精神的继承者、传播者和民族之魂的塑造者。

感真金火炼,报孝党恩

何云先生经历过人生的沧桑,饱受过童年的苦难,经受过抗日战争的洗礼、“过左”阶级斗争的磨练,但却有着一段令人称羡的、富有革命浪漫色彩的婚姻。1954年,在永平曲硐完小任教导主任时,何云与从凤庆高中分来的梅金贞相识、相知、相恋、相爱,两人有着崇高的革命理想,散发着革命青春的火焰,让他们结合在一起,成了一对革命夫妻,52年不离不弃、恩爱有加,幸福度过金婚岁月。他的家庭和睦,子孝女贤,儿女成才,一家幸福安康。儿子何春光任大理州人民银行副行长,大女儿何春红是处级干部,小女儿何春梅任大理州委党校副教授,三个孩子都是共产党员。何云今年已是94岁的高龄老者,但眼不花、耳不聋,才思敏捷,记忆力强,能歌善舞,能跳能唱。

何云对党无限忠诚,有着高尚的情操、良好的道德修养、诚恳谦虚的品德、崇高的理想追求,获得了省、州、市各类奖项40多项,许多新闻媒体为其宣传报道。为使他传奇人生经历作个总结回顾,笔者与其编辑出版了《钢铁就是这样炼成的》一书,为中国共产党成立100周年、中华人民共和国成立72周年献上一份厚礼。《钢铁就是这样炼成的》出版发行后,受到州、市有关部门领导的重视和广大读者的喜爱,认为该书是对青少年进行爱国主义、共产主义教育的生动教材。

何云近一个世纪的传奇人生、感人事迹、为人风范、理想追求,永远激励着广大人民群众。