书院是中华文化的重要载体。

书院是人类走向未来的灯塔。

书院吸引着许多文人志士,众多学子顶礼膜拜的目光。

书院汇聚着收藏、鉴赏、创作、论辩、研讨、交流、资政等多项功能。

大理苍麓书院坐落于苍山圣应峰下、莫残溪畔、罗汉桥南,上接文气浓郁的佛教圣地感通寺,北连妙香古国的观音塘。符合左庙右书院的传统文化特色。同时又毗邻2l4国道,交通十分便利,是一个环境优美、清香幽静、文化内涵极其丰富的地方。

悠久历史永留芳

苍麓书院历史悠久,早在明弘治十二年(公元l499年),由御史谢朝选创建,正德十二年(公元1571年)知府汪彪和学使赵维恒先后为书院购置学田,万历八年(公元1580年)巡按御史刘维又置田36亩,崇祯二年(公元1629年)参政王景增修,并置田30亩。根据督学王臣撰记,当时“前有明伦堂,后有尊经阁,下建升仙桥,有斋十余间”。明崇祯督学康承祖在《苍麓书院记》中写道:“夫创者必修者之资,修二的当存创者之志,其庶乎。余以撤棘至,目爽心豁都丽哉,屏苍耸幄高仰止也,带洱翻涛焕文章也。白云蜿蜒,天封玉带,一塔虬龙,地湧文锋,自昔卒业其中者,无不鹊起云联,地灵人杰之说信有之。然则培风气于人文,中兴之日,后之司文教者,必有如大参王公诸君子,争形腾于垣墉,飘落之时,后之有心者又宁让杨道亨诸生辈耶,爰以诸生创修业废之说为记焉,仍其名为苍麓书院云。”

明朝时,苍麓书院由地方官府、学者争相授其书院,研究学术,实时教化。自古书院就成为传承中华优秀文化的知名学府,汇聚各种人才,收集重要文献典籍,刻印文献资料。其版本、文献以至成为重要的大理古代书藏。

在这里不得不提到对书院有及其影响的两位著名学者。一位是明代状元、大文学家杨慎(公元1488~1559年),字用修,号升庵,正德六年状元,官翰林院修撰,豫修武宗实录,禀性刚正,身丁当必直书。嘉靖三年,因“大礼仪”受廷杖,遭贬流放云南大理,以投荒多瑕,手不释卷,博览群书,能文、词及歌曲,论古考证之作范围颇广,著作达百余种,后人选撰辑为《升庵集》八十卷,流行于市。这位著作等身的学者,当时曾教于苍麓书院。

另一位是李元阳(公元1497~1580年),字仁甫,号中溪,大理白族人氏,公元1526年(明嘉靖五年)中进士,初授翰抓辽广庶吉土,后授江阴县令,外抗击“海冦”,内施惠于人民,被升为户部主事,监察御史。因仗义直言,受到排挤打压,最终因看不惯官场黑暗,回到大理老家隐居。李元阳与杨升庵相契最深,两人常在一起吟诗作画,两人均在苍麓书院讲经学道。

名人为书院添彩,书院因名人增辉。作为名震苍洱、滇西的苍麓书院,为大理优秀历史文化传承、培育新一代英才作出了应有的贡献。

江山代有才人出

明代为朱元璋筹谋的辅佐大臣刘伯温曾预言:江南千条木,云贵万重山,五百年后云南胜江南……斗转星移,沧桑巨变,五百年后,这位智者的预言终于实现。

江山代有才人出,各领风骚数百年。出生于l945年的大理阳南北村的李忠祥,自号苍岚,家境贫困,缺衣少食,读完小学后一直在家务农。1966年,李忠祥21岁时投拜鲁班门下学徒3年,之后从事建筑业。1971年至2002年先后在大理、德宏、昆明、西双版纳等地设计、建盖房屋。其间,我国“两弹一星”的功勋、祖籍为大理七里桥下末村的王希季曾探访李忠祥家,并指导开发利用硅藻土事项。1992年组建昆源公司,随后创建昆源公司陶瓷厂,2004年创建白族文化苑。

李忠祥一生勤劳、节约、俭朴,为人忠厚,勤奋好学,对子女教育极为严格,在事业上作出了非凡的成就,同时也成了全家人的顶梁柱。

李忠祥从小喜欢读书,手不释卷,喜欢书法,楷书功学欧阳询,草书以二王、孙过庭、怀素等家为宗。他富了不忘本,富了不忘根。他一颗执着的心不变,常思如何为当今仁人志士寻觅一方土地,建一席相聚之所,共续先贤,为振兴大理文献名邦尽一点微薄之力。于是自己出资,经选址、购地,多方考察,反复论证,精心设计,于2006年开始恢复重建苍麓书院。他费尽财力,倾尽心血,多方告借,诚心不移,历时三载,终于在2011年8月8日大功告成。苍麓书院以崭新的风貌呈现在世人面前,为大理的文化传承、弘扬、创新做出了功在当代、利在千秋的大事、好事。

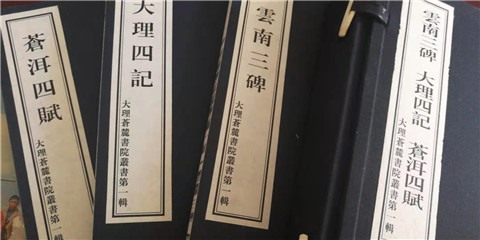

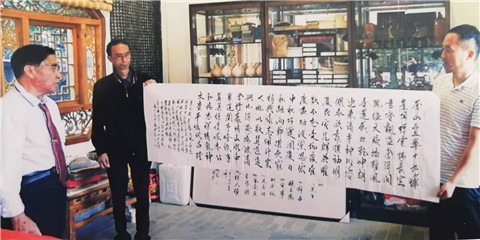

在李忠祥院长的率领、组织下,在这与风花雪月相伴的清幽之地,延天下德尚饱学之师,聚中外心向大义之人,讲正学,树道德,培风尚,精读书,善论辩,慎良忠,促精进。以阴阳立天之道,以刚柔立地之道,以仁义立人之道,广泛团结各方有识之士,汇集大理地区擅长诗词、楹联、书法、绘画、摄影、民乐等专家学者,各路精英200多人成为社员。组成了书社、书画社、诗联社和民乐社4个社团。编辑出版了大理文化经典丛书——《云南三碑》《大理四纪》《苍洱四赋》,以线装书的方式出版,内容丰富,装饰精美,值得永久珍藏。同时每年编辑、出版一本《苍麓翰墨》,真实生动地记录一年来书院的活动,有诗词、绘画、摄影作品等。为纪念抗日战争胜利70周年,书院特邀请大理地区31位诗书画界名人撰写讴歌抗战伟绩,成就高达1米、长约40米的诗书合壁长轴,并精美装裱。

李忠祥院长还提出一个大胆的计划,要编纂一部《南诏史》《大理国史》,《南诏史》六十二卷,《大理国史》六十六卷,共计一百二十八卷。它将以正史体例记述南诏历史、大理历史,将以唐至宋700多年的西南地方政权之史补入正史之列,这是一件功在当代、利在千秋的大事。该书从2009年开始筹划运作。聘请了许嘉璐、栗庆瑞、王天玺、丹增、张文勋、王守常、程宝怀等知名人士担任顾问,汇聚了200多各路精英,进行总体设计,纲目编纂,分篇撰写工作。

出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。李忠祥先生不幸于2018年11月17日因病去世,享年74岁。李忠祥先生魂铸苍洱,精神不绝,山海永存。

薪火相传谱新篇

李忠祥先生的不幸去世,无疑对苍麓书院来说是一个巨大损失,对大理乃至滇西的书院文化也带来极大的影响。苍麓书院何去何从?这时他的长子陈平勇敢地站出来,愿继承父亲的遗愿,完成他未尽的事业。但因他年纪轻,对书院和文化不熟悉,而且有自己的事业,要使书院传承和发展需要有人相帮相扶。

2018年,苍麓书院落成7周年的庆典上,李忠祥院长聘请笔者任书院的副院长,现场颁发了聘书。老院长去世,新院长陈平继续聘笔者为副院长。经反复考虑后,笔者愿无偿地协助他,组织开展书院各项活动,完成老院长的未尽事业。

我们首先对书院的各社社员进行了疏理,在发展新社员的同时,对老社员重新填表登记,新任命了各社的顾问、社长、副社长。经统计,全院4个社共有社员250人。

为推进《南诏史》《大理史》的编纂工作,在书院落成8周年的庆典上,书院专门邀请了云南人民出版社主任编辑段金华,向大家介绍了“两史”的资料收集和编写情况。为顺利完成“两史”的编纂工作,陈平还专程到昆明拜访了林超民教授,听取了他对“两史”的意见和建议,加快“两史”的编辑、出版工作。

在2018年8月8日,书院落成8周年庆典的第二天,笔者和陈平就前往苍山马耳峰石板桥公墓祭拜李忠祥院长:阴阳两隔三百天,今朝祭拜到墓前;继承先贤宏遗愿,天灵有知笑九泉!

为完成老院长生前的遗愿,书院还编辑了《紫薇诗宿》,选择了34位诗友的诗词45首,多位诗友还用八行笺进行书写。诗词、书法、照片汇集一体,特色鲜明,颇受好评。每年中秋节,书院都要组织“中秋诗会”,已连续举办了三届,先后已有65人次参加,共颂诗120多首。这些诗内容贴切,饱含激情,已全部收入《苍麓瀚墨》之中。

为丰富书院书画活动,扩大影响,云南民族画院大理分院于2019年10月7日在书院举行了创作基地挂碑仪式。20多位书画家挥毫泼墨,创作了许多精美书法、绘画作品。真是:谱绘丹青传千古,写播文韵苍洱间;华境山重水复处,卓化杨柳翻新篇。

2020年8月8日,是书院落成9周年的日子,由于疫情影响,主动取消了庆典活动,改为《故乡——我的不老大理》新书座谈会。这本书是瞿文早老师、曾给予书院大力支持的好朋友出版的新书,大家畅所欲言,深表祝贺。书院还组织各个社不定期开展丰富多彩的活动,民乐社每个星期一都开展文体活动,还创作了苍麓书院院歌,并多次排练演唱。

书院每年都要编辑出版一本《苍麓翰墨》,详细记载一年来的活动,刊登社员的诗词、楹联、书法、绘画、摄影作品。《苍麓翰墨》至今已出版了8集,每集印刷1000册,无偿发给每位社员,并赠送有关单位,扩大宣传。

书院文化永流传

苍麓书院是一个环境优美,清香幽静,文化内涵极其丰富的地方;苍麓书院是一座历史悠久,名人荟萃,声名远播的文化圣殿;苍麓书院是一座汇聚群贤,讲经学道,传承弘扬传统文化的殿堂。

观赏苍麓书院,仿佛走进了一座融观赏性、休闲性、求知性为一炉的花园式文化殿堂。雄伟的北大门上,有老院长李忠祥题写的“苍麓书院”四个苍劲大字和“群贤汇聚承传中华文化、苍麓重光振兴大理名邦”的石刻对联。走进大院,由冯廷飞书写的“寒泉亭”石碑映入眼帘,侧边有李忠祥撰写的“苍麓书院寒泉亭碑序”,以及明代巡按刘维撰写的“寒泉亭记”。

跨进北院,由李忠祥题、和启圣书的“神通无极”四字呈现眼前。周围有清代尹鸣盛撰的“树居赋”,清代雍正年间赵淳撰、王永祥书的“苍洱赋”,清代康熙年间李孔惠撰、和启圣书的“苍山赋”,清督学康承祖撰、赵廷侯书的“苍麓书院”4块大理石碑。

刚要迈入中院,抬头一看,由孙祖德书的“骋怀致远”巨匾挂在上方,跨入门栏转头一看,又是由李忠祥题、杨焰颐书的“目游经籍”悬挂门头。中院可说是书院的中心活动区,面积200多平方米的天井周围,是两层楼房的白族建筑。正西方为“苍麓书院讲坛”,四周刻有由解录一、马福民、杨光耀、李鹏书写的“大理十六景”,东边的两侧墙壁上侧有明代学者杨慎撰的“滇南四节韵十二景”,每间房旁挂有我州楹联家、书法家书写的对联,四周还挂有上百幅照片,展示了书院的历史、节庆及各项活动的照片。整个中院让人赏心悦目、流连忘返,散发着浓厚的文化气氛。院子中间,栽有两株紫薇花,花期长达100天,有“百日红”之称,有“盛夏绿遮眼,此花红满堂”的赞语。

如果你从南门进入,则又是另一番风情。大门两边“文质风雅,木铎传声”四字令人夺目。迈进院中,一个面积约60平方米的泮池令人赏心悦目,绿树环抱、水清鱼跃。一块高5米,重约百吨的盘石展现眼前,老院长李忠祥曾题诗:“混沌遗盘石,古含质不易,矗然书院中,愿做文林役。”泮池两边分别为敬心苑、怡情苑,苑内整洁安静,可供游人休闲和品味佳肴。

纵观整座苍麓书院,布局严谨,结构精巧,文化内涵丰富。走进书院,何处不令人赏心悦目,哪里不蕴含着深厚的人文气质?习近平总书记指出:“中国人民的特质,禀赋不仅铸就了绵延几千年的发展至今的中华文明,而且深刻影响着当代中国发展进步,影响着当代中国人的精神世界。”我们要全面贯彻、认真落实总书记的重要指示精神,坚守中华文化立场,传承中华文化基因,不忘本来,吸收外来,面向未来,创造中华文化的新辉煌。

作为苍麓书院这样一座大理文化勃兴、发展、传承的载体,我们相信在全体社员的共同努力下,顺应潮流、与时俱进,秉承独特的正学理念、浓厚的人文气质、丰富的人文传统。把书院办成集民族文化、民俗咨询、寻幽访古、讲经论道、诗书绘画、鉴赏娱乐、旅游餐饮为一体的胜地,为构建小康社会、实现中华民族的伟大复兴作出更大的贡献。